【1】『

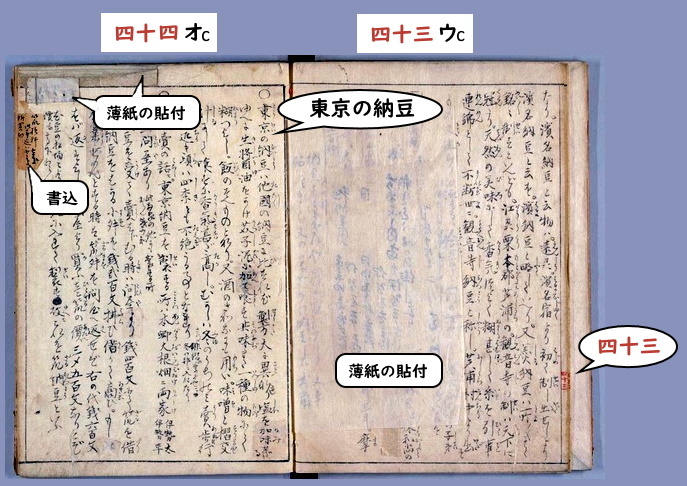

作者名がはっきりしない『宮藁雑記』という手稿本が、国会図書館でデジタル公開されている。以下、これをダウンロードしたPDF文書を資料として用いる(「一」~「四」の編成だが、「二」・「三」は1冊にまとめられているので、都合3冊、その(四)はここ )。

これの「四」が「納豆考」と題されていて、納豆について広範囲の雑多な文章や抜き書きからなっている。芭蕉俳句などの「叩き納豆」にこだわったりしているから、筆者は文芸趣味のある知識人と思えるが「幽々雅蔵書」という印記があるだけで、筆者名は不詳。この手稿本の中には「讀賣新聞 明治十年八月十五日」の抜き書きなど年代の分かるものがあるから、この著作は明治十年代のものだろうと、わたしは考えている。筆者は絵心があったと見えて、『宮藁雑記』には幾つか秀逸な、また他では見られない納豆に関する画像がある。後に紹介する。

『宮藁雑記 四』の丁付け(ページ付け、ノンブル)は、見開き右隅下に朱で縦書き数字が記入してあるのを利用する。見開き左ページにはこのような数字記入はない。この和綴本は通常のやり方で各紙葉を二つ折りにして綴じているので、各紙葉の中央部に数字を記入していることになる。その数字は見開きごとに一つづつ増加しているので、紙葉に振られた番号とみなすことができる。ただし、紙葉の脱落部分が存在し、数字記入のないものもあるので、この縦書き数字から信頼できるノンブルを組み立てるのは難しい。

拙稿で採用した『宮藁雑記 四』の丁付け数字を説明しておく。これをしておかないと、拙稿を読んでいただく際に『宮藁雑記』のどの部分に該当するかを見つけるのが面倒になる。

『宮藁雑記 四』には表紙が二枚ある(一枚目は「宮藁雑記 四止」と記した

それ(四十三オ)をめくると(実際にはPDFリーダーのボタンを一回押すだけ)、右下隅に朱で「四十三」と記してあるページが出てくる。左図はその状況を表したものである。その状態の見開き右側を「四十三ウ」とあらわすのは、通常の文献学に倣ったものである。図のように見開きの左側ページは「四十四 オ」なのであるが、左端下には数字は記されていない。そうなることは、既に説明した。

それ(四十三オ)をめくると(実際にはPDFリーダーのボタンを一回押すだけ)、右下隅に朱で「四十三」と記してあるページが出てくる。左図はその状況を表したものである。その状態の見開き右側を「四十三ウ」とあらわすのは、通常の文献学に倣ったものである。図のように見開きの左側ページは「四十四 オ」なのであるが、左端下には数字は記されていない。そうなることは、既に説明した。その状態で次のページに進むべく、ボタンを一回押す。ところがここで、ちょっと厄介なことが起こる。当然、新しい見開きページが現れるのだが、その新画面では数字が進んでおらず、既出の「四十三」のままなのである。左図に記入して示したように、この見開きページの中には「薄紙の貼付」による増補ないし修正・補注が三か所にある。「書込」と記したところ(紙を貼り付けてあってめくれない)が一か所ある。そのためにそれぞれの薄紙を伏せた時のコピーと開けた時のコピーが国会図書館によってとってある。結局合わせて何回コピーをとれば良いか、薄紙同士が相互に干渉しあうことがあるから一般的なことは言えない。ともかく、必要で十分な回数のコピーが国会図書館で用意してある。左図の場合は貼付された薄紙を開いた場合と伏せた場合で、全部で3回コピーがとってある。この連続している(数字は進まない)三種のコピーに対して「四十三ウa」「四十三ウb」「四十三ウc」などと表記する。

「四十四オc」で、左図の左ページの冒頭部分「〇 東京の納豆ハ」以下が初めて読めるようになる(四十四オa、四十四オb では右頁の貼り紙がかぶさっていて読めない)。次は、出来るだけ原文に忠実に読んだもの。「薄紙の貼付」「書込」の部分も読んでみた。二行割の部分は小字とし、読みにくいので「二、ハ、ミ」は「に、は、み」と表記した。次の資料紹介(青字部分)は原文のままに旧字や振り仮名を再現したが、説明文では読みやすさを重視し常用漢字を使っている。下線はすべて引用者による。

<四十四 オc>

〇東京 の納豆 は他国 の納豆に比 すれば制方 大に異 なり塩 を加味 せざるゆへに生醤油 をかけ芥子泥 に加 て喰 す。其味 また一種 の物 にて糊 つよし。飯 のそへものとなり、又酒のさかなにも用 い、味噌 と摺交 汁 にして喰す。香気 甚 だ高 し。むかしは冬 のうちのみ賣歩行 しが、近 き頃 は四季 をも不絶 うる事となれり。されば俳諧の季よせに冬の部に入れたり。

〇 納豆賣 の話 に、東京納豆を製 する所 は本郷 大根畑 に両家 伊勢太 伊勢平 といふ問屋 あり。此両家の他にも製する所あらんか、不知。

此納豆を受 て賣 はじむる時 は問屋 より銭四百文にて笊 を借 また納豆をはかる小舛 を銭貮百文払 ひ借 りて商 ひ、もし廃業 せんとする時は、笊舛 を問屋へ返 せば右の代銭六百文をば返 すよし。問屋より買 ふ壹笊 の價 三〆五百文なりとぞ。大豆の相場によりて價も高下あらんか笊 に入れて製 す、故 にこれを笊納豆 といふ。【貼付紙1】 明治十二年十二月伝聞 升は方今買切り 笊は五銭にて借受く由<四十四 ウa>

【貼付紙2】 明治十四年一月伝聞 納豆壱笊元價四拾銭 (よ?)りとぞ

【書込み】 笊損料七銭 (四?)年迄は五銭 枡買切

〇 此頃 明治六 癸酉苞入納豆 といふ物を賣歩行 。もとめ見るに藁苞 に入れて制 したるものにて糊 つよく糸 を引 こと蓮根 を折 たる如 く味 ひ笊納豆 にまされり。價 も廉 なり。家名 は次 に載 たる也。 或人云苞入納豆は下野大田原に此製方ありと

〇東京 の寺院 より歳暮 年始 に旦那 へ贈 るを俗 に寺納豆 といふものは、瓜 茄子 の類 を切込 み、経山寺 味噌 によく似 たり。

〇先考 のいへる如 く皇国中 に納豆の佳品 は、城刕浄福寺、江刕観音寺 、遠刕濱名。これを三納豆とも称 べきものか。(「刕」は「州」に同じ)

〇 なっとうえぼしの項目は、省略する。

〇 東京日本橋西河岸町、栄太楼といへる菓子舗にて製する赤小豆を砂糖にて烹 堅め箱にいれてひさく其名を甘名納糖といふ□そ濱名納豆の名を洒落したるものなり。

〈途中、次を省略する。 四十五オa、四十四ウb、四十五オb、四十五ウa、四十六オa、四十六オb〉

<四十五 ウb>

明治十四年十二月中 納豆商人ヨり伝聞(伝え聞く)。(なお、この条は原文筆致が難解で、わたしには読めない箇所が多い)

〇 □□□ 伊勢平は米穀類 味噌 醤油 同諸味(もろみ) 納豆 桜味噌 糀類 甘酒 白酒等を卸売の問屋 家内□ 十八人程の□□の由 当今は商業盛大なり。是迄 納豆製造家は府下坂田町 坂倉 四ツ谷 伊賀町辺と数家ありしが、今は断絶して伊勢平一家となれり。よって下タ町は勿論 山の手辺の納豆□売人挙て伊勢平より競ひ□て行商す。されは冬分に至れば日々納豆卸売する 凡七八拾笊に及へるよし。

(凡何物品によらず、家繁栄する時は物品は自ら新らしく成るものにて 此伊勢平の納豆ハ其味□□□なり。

「桜味噌」は、 なめみその一種。麦味噌に、ごぼう、ショウガなどを細かに切ってまぜ、飴や砂糖で甘味を加えて作った練り味噌。

〇 伊勢太は以前の繁栄に引換へ、方今は商業衰微して、味噌 醤油 糀類を製造して納豆は不造(造らず)。 伊勢平より□売するとぞ 今より四五年前迄は納豆を製造せし也 △苞入納豆は造□□よし 由島根太坂辺何□□△

「由島」は湯島か。「根太坂 ねぶとざか」は東京都港区赤坂にある。

<四十五 ウc>

左図は笊納豆を売っている人物の図である。

左図は笊納豆を売っている人物の図である。説明文は

明治十六年 笊納豆売 その様なりであるが、「明治十六年」(1883)と明記してあるのが貴重である。

この納豆売りの小父さんは、野球帽のようなキャップをかぶって、詰襟なのか支那服なのか、ちょっと不思議な服を着ている。その上から丈長のどてらにもみえる横縞の上っ張りを羽織っている。

天秤棒の前側には、笊に「平」と記したのを載せているが、これがまさに笊納豆である。その「平」は「伊勢平」という店が製造した製品であることを示している。天秤棒の後ろ側の荷物は四角い箱の上に丸桶が乗っているようだが、漬物などの総菜ものを持っているのか。

「なっとう~、なっとう~」と声を出しているのであろう、この小父さんの表情がいいし、マンガっぽい描き方の立ち姿も魅力的だ。厚めの足袋に草履を履いているのは、冬の服装である。

<四十六 オc>

この図は二人の人物を切り離しにくいので、繫がったまま掲げる。

この図は二人の人物を切り離しにくいので、繫がったまま掲げる。二つの図のうち上側は、ふたたび「笊納豆売」である。やや右後ろからの図になっている。文字部分は、右から

笊納豆売は 味噌豆、醤油の左上隅に醪 糀 、香の物 類も商ふなり

笊納豆売とある。

この売り手の男は、笠をかぶり、脛に継を当てたぱっち様のズホンを穿き天秤を担いでいる。腰に袋状のものをつけているが、煙草入れだろうか。前方の荷物には「平」の文字が書かれた笊が四角い容器の上に乗っており、後ろ側の荷物には四角い容器を何段にも重ねている。

やはり「平」を書いた笊を前に積み、後ろに四角い箱を積んで、総菜などを持っていると思える。

先の「明治十六年」と明記してある図と同じく、「平」と屋号の入った笊を担いでいる。同一の問屋「伊勢平」から仕入れている納豆売りなのである。この笊の中に納豆が相当量入っているのであろう。問屋ではこの笊の中で直接納豆を発酵させて作っていたと考えられる。〈四十四オc〉の引用「〇 納豆売」の下線部「笊に入れて製す」は、そのことを述べている貴重な証言である。

後ろに担っている箱には同じく販売している「醤油の醪、糀、香の物類」などが入っているのだろう。

苞入納豆賣

図の左に広告看板らしきものが描かれているが、

御目印 元祖苞入糸引 なつとふ 向柳原町一丁目金谷製「

変わった被り物の八の字髭の小父さんが、「金谷」と書いた四角い籠を天秤棒で担いでいるが、その前籠に苞納豆が並んでいるのが見える。上記のように、筆者は明治六年(1873)に苞入納豆を見かけて試してみたが、粘り気強く味わいも笊納豆にまさる、と記している。江戸時代からあった笊納豆に対して、苞入納豆は明治の初期から商品として目立ってきたらしい。しかも、単に個々に納豆が藁苞に包まれているという新しさだけでなく、笊納豆に比べて粘り気が強く、味も良いと評価された。

ただし、苞入り納豆が商品として出回り人気を博したのが明治になってからであることは疑えないが、笊納豆は一度に大量に造るのに適しているのであるから、むしろ個々の家庭では苞入り納豆が昔から作られていたと考えられる。

<四十六 ウ 右側> 伊勢平 納豆笊ノ印 伊勢平の「屋号」が紹介してある。この屋号は「ヤマ一」(やまいち)とでも読むのだろう。ただ、このマークがここの図の、他のか所にどこにも出ていないのは不審。 後傳聞 傘谷(後に伝え聞く、からかさ谷) 本郷 納豆問屋 伊勢平にて製 する所の納豆 笊の印なり 伊勢平という納豆問屋は「本郷大根畑」にあった。「大根畑」という地名はかつてはよく知られた岡場所であったので、筆者が「後傳聞 傘谷」と注を付けたのである。現在も文京区湯島本郷地区に「傘谷坂」という坂がある。 大根畑(大根畠とも)は江戸時代中期の岡場所として有名であった。喜田川守貞『守貞漫稿』(天保八年1837に書き始め、30年余かかって全35巻)の第20編に立項されており、

下の図には「天」と「太」の二字があり、これが「伊勢平」と同じく本郷大根畑に納豆問屋の店を持っていた「伊勢太」の笊であるという。

上の〈四十五 ウb〉で明治14年12月の情報として引用しておいたが、伊勢太は以前は繁栄していたが近頃は「衰微」し、味噌 醤油 糀類は製造しているが、納豆製造はやめてしまい、もっぱら伊勢平から仕入れて販売している。 <四十六 ウ 左側>  明治になって東京で売り出して人気があったという「 東京製の納豆 藁苞にはさむ所の名札なり (写真版の文字)

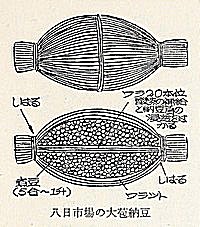

苞入納豆の図 名札をはさむ 竹の皮に芥子泥を包む これは苞入納豆の詳解図であるが、木片に印字してある「名札」を付けていたというのである。ちょっと丁寧すぎるようにも感じられるが、宣伝の意味があるだろう。また、芥子は「竹の皮」に包んだものを括りつけた。 味が良いというだけでなく、これらのサービスが笊納豆に対して苞入納豆の評判がよくなっていく理由だったのかもしれない。 |

【2】納豆の歴史を振り返る

【2.1】『納豆沿革史』に見る納豆の歴史 目次

江戸時代に納豆売りが担いでくる納豆は「

「或人云苞入納豆は下野大田原に此製方(製法)ありと」とあったが、これは江戸のような大都市を売り歩く納豆屋を別にして、地方の村落の個々の家では昔から苞納豆が作られていたらしいことを示している。商売として納豆を造るのであれば、ある程度まとまった量を製造する必要があり、大きな笊の中で煮大豆を寝かした製法が採用されたと考えられる。

「下野大田原」に限らず全国の多くの地域では、以前から個人の家で藁苞に包んで、個人消費に適した方法と量で納豆が作られていたのである。個人消費向きの藁苞納豆の方が先行し、大笊に入れて量り売りする笊納豆は、行商に具合の良いまとまった量を製造する必要から後に考え出されたのである。この順序が逆のことはありえない。

『続境海草』(ぞくさかいぐさ、

蒋苞(わらづと)の三府にねさせる納豆哉(「蒋」はマコモ、「三府」は政府高官の役所を意味する言葉で、納豆を大事に寝かせるのを誇張した)同じく、「納豆文学史13」には、『柳多留』を引いている。

寝し藁の苞夙(つと)に起きてや納豆汁(「苞」も「夙」も「つと」と読む、「夙」は「早く」の意。早朝に納豆汁を作る)

納豆の笊底を買朝寝ぼう(柳多留 第163編の5)これには笊納豆売りが笊底を掻いて、残り少ない納豆を売る様子が活写されている。

これらの川柳によって、江戸時代を通じて藁苞納豆も笊納豆も行われていたことが明瞭である。既述のように明治になって藁苞納豆を商品化する者が出てきて、名札や練芥子を付けたサービスを考案し、丁寧な作りで味もよく人気を博したということであろう。

全国納豆協同組合連合会刊『納豆沿革史』(昭和50年1975)という興味深い本がある。ただし、学術本ではなく納豆業界が集めた資料や伝聞をもとにしているので、そのつもりで使う必要がある。「納豆風土記」という章では日本全国の名産納豆を取上げ、様々なエピソードを添えている(p171~198)。また図解によって示している「郷土納豆の製造法」という章がある(p199~220)。これらは昭和の戦後の調査であろうが、内容は「昔から」と伝えてきた納豆の作り方であると言っているものがほとんどで、明治以前からのものと思われる。学術的な証拠にはならないが、これらの農村や農家ではそれぞれの地方の気候や風土に合わせた納豆製造が、古くから工夫されてきたと考えるのが合理的だと思う。題名だけ、列挙する。

京都;叩き納豆 p171

津軽;挽き割り納豆 p173

肥後;コルマメ p176

群馬;ナイショ豆 p178

米沢;ゴト納豆 p180 上杉鷹山公以前の江戸初期には、すでにあったという。

関東;トウゾウ、トウジル、豆汁 p181

八日市場市(下総国福岡村);大苞納豆(おおつと)p183

信州;納豆ナントショウ? p185

会津;ダラク、干し納豆で納豆保存食 p186

横手;挽き割り納豆、 p186 有史以前に遡るかという。

埼玉;ヘッツイ納豆 p191

秋田;桧山納豆 p192

茨城;小粒納豆 p192

岩出山;優良納豆を産出する納豆菌 p196(宮城県玉造郡、天正年間伊達政宗が本拠とした。)

このうち、千葉県八日市場市(現在は

このうち、千葉県八日市場市(現在は八日市場市(下総国福岡村が前身)は、平安時代から、農水産物の集散地であった。海が近くて地味もこえ、自然の恵みが豊かだったのである。八日ごとに市がたち、食料品はもちろん綿布や麻などあらゆる生活必需品が拡げられ物々交換が行われた。八日市場市などの例は、古くから交換経済が盛んであった先進地域だからなのであろうが、こういう例をもとに(『納豆沿革史』には数多くの例が上がっている)日本列島の多くの地域でかなり昔から大豆・藁の生産が行われ、納豆を食する習慣が広く分布していたと考えてよいのであろう。この納豆は毎日の食事にご飯の菜や納豆汁として食べられたのであろうから、製造の容易な「糸引き納豆」であったろう。この食習慣が江戸時代を遡ることは確実であるが、さらにどこまで遡るか。地理的には、西日本より東日本で納豆を食する習慣はより広がっていたとされるが、必ずしも確実ではない。

この地方は豆作地帯で、特に質のよい大豆がとれ、昔の盛んな味噌作りが、現在の醤油産業に続いている。納豆もよく作られ、市が立つごとに出品された。

五合とか一升といったふうに、物々交換の基準になりやすいように、一定量を決めたために、大苞であった。 (『納豆沿革史』p183)

【2.2】『精進魚類物語』の「糸引き納豆」 目次

現在われわれが通常食べているのは「糸引き納豆」である。大豆を煮て、それを藁に包んで数日暖かくしておくと、藁についていた納豆菌が繁殖して糸引き納豆を作り出すのである。それに対して「塩辛納豆」とか「寺納豆」と言われるものがあるが、これは製法が異なり全く別種のものである。同じ「納豆」という語が用いられてきたので、混乱が生じがちである。

糸引き納豆の存在を示す古い文献資料として『

「精進」とは精進料理の精進で、植物性食物のこと、「魚類」は魚を中心にした生臭ものでケダモノも含む動物性食物のこと。その両者が戦陣を構え戦をするという話である。しかもその戦は『平家物語』を下地にしていて、平家物語を暗記するほどよく聞き読んでいた中世の人々には腹を抱えるほどの面白さであったのであろう。冒頭はむろん「祇園精舎」から始まる(以下の引用は読みやすいように、『群書類従』雑部四の『精進魚類物語』も参考にしている)。

まあ、こういう調子。魚類の総帥「鮭の大介祇園林 の鐘の声、聞けば諸行も無常なり。沙羅 双林寺 の蕨 の汁、生死ひッすい(必衰、引ッ吸い)しぬべきことわりをあらはす、おこれる炭も久しからず、美物 (美人)を焼けば灰となる。

まぢかくは越後の国せなみ、荒川、冒頭の「祇園精舎」のくだりの締めくくりの部分は次のようになっている(「新潮日本古典集成」の『平家物語 上』水原一校注よりp26)。常陸国 鹿島、行方 、凡 北へ流れる河を領知しける鮭の大介鰭長 が有様を、伝え受け給はるこそ、心も詞 もおよばれぬ。

まぢかくは六波羅の入道『平家物語』では、宮中の警護役として東国の武士たちが都に詰めて働くことを「大番役」と称するが、『精進魚類物語』では「前 の太政大臣、平の朝臣 清盛公と申せし人のありさま、つたへ聞くこそ心もことばもおよばれね。

丁度このときの大番は、八幡宮の斎礼で、放生会や彼岸の行事を行うのですべて精進料理であった、というのである。去 る魚鳥 元年壬申八月一日、精進魚類の殿原 は、御料の大番にぞまいりける。遅参をば欠番とぞ付けられける。折ふし御料は、八幡宮の御斎礼 にて、放生会 といひ、彼岸といひ、かたがた御精進にぞ渡 らせ給ひける。

こゝに越後国の住人鮭の大介鰭長が子どもに、この兄弟を誰が末座に下したか、その主体は述べられていないが、この斎礼の主催者である。ここに謎があるのだが、この謎解きは物語の最終で明らかになる。代わって召されたのが「納豆太郎糸重」である(下線強調は引用者)。鮞 (鮭の卵、はらこ、すじこ)の太郎粒実 、同二郎弼吉 とて、兄弟二人候しをば、遥かの末座へぞ下されける。

こゝに美濃国の住人大豆の御料の子息納豆太郎「納豆の御料」(納豆の殿様)の息子に「糸重」という名前を付けたところに、すでに糸引き納豆のイメージが出ている。鮭の大介の息子二人は恥辱を晴らさんと、「越後国大川糸重 ばかりをぞ、御身 近くはめされける。

我らこの間大番納豆太郎に「御心」を移したのは誰なのか、それはここでも明示されていない。鮭の大介は「近侍 のために、上洛し候しかども、大豆の御料の子息納豆太郎に御心を移し、御目にもかけられず、あまつさへ恥辱に及び、末座へおひ下され候。

その儀ならば、魚類の一門をこの後は馳せ集まった魚類・獣類・鳥類など「その勢二万五千余騎」。鯨荒太郎、鯛の赤介、催 して、精進のやつばらを打滅 し、われら御料の御内 (われわれが支配している領地内)に繁昌せんこと、いと安きことなり、とて、鰹房十連 を指 て国々へぞ触れられける。

この危機的な報せが「あたたけの御所」(「あたたけ」は暖餅が充てられることもあり、暖かい大きな丸餅、鏡餅)に届く。御所からは、まず当の本人である

折ふし、納豆太、藁の中にひるねして有りけるが、寝所見くるしとや思ひけん、納豆太郎糸重なので涎を垂らしながら悠々と藁の中で昼寝していた。納豆を作るときには大事に温めて寝かせること、それによって糸引き納豆ができることなどが踏まえられている。納豆太は、身近く親しき「すり豆腐涎 垂れながらかばとおき、仰天してぞ対面する。

精進軍が饅頭・素麺から始まるのはちょっと驚く。『平家物語』で「渡辺党の遠藤武者」と言えば、有名な文覚上人の出家前が「遠藤武者饅頭 、素麺 をはしめとして、蒟蒻 兵衛酸吉 、牛蒡 左衛門長吉 、大根 の太郎、菅 次郎、蓮根の近江守、大角 山城守、渡辺党には薗豆 武者重成 、茗荷 小太郎、莇 角戸 の三郎いしたか、筍 左衛門節重 、納豆太郎糸重 、甥の唐醤 太郎、同次郎味噌近冬 、・・・

「以上其勢五千余騎」であって、魚類軍の「二万五千余騎」の五分の一しかない。しかし、最終的には官軍に相当する精進軍が魚類軍の中枢を倒し、ともに雪崩を打って「鍋の城」に倒れこむ。途中の個々の描写は省略して、「鮭の大介」が討ち死にする所を紹介しておく。

鮭の大介いた手負うて波うちぎはに有けるが、今や此ことかなはじとや思ひけん、底しらずといふふじ馬(淵馬)に乗って魚類軍も精進軍も「鍋の城」において討ち死にして果てる、つまりは、ご馳走ができるという話なのである。そう思って読み直してみると、鮭の大介が切り付けられる描写も、鮭をさばいている包丁の動きを表しているともいえよう。また、名前を伏されていた「鮞 の太郎一人めし具して、河をのほりに、のどのどとぞ落ちられける。(途中省略)豊浦の住人青蔓 の三郎常吉といふ物、爰 を落るこそ大介なれ、あはれ敵や、おしならべてくまむとて、二尺八寸のくゝ太刀(茎立)をぬきて、まつこうにさしかざし、爰を落 るは大介か、いかが、敵にいひかひなく総角 をみする物かな。かへせや/\とぞおめいてかゝりければ、大介名をや惜しみけん、引返し波打きはにおし並べて、散々 に戦ふほどに、痛手は負たり、心ばかりは猛 く思へども左右のうでの力つき、うけはづす所を青菜三郎さし及てぞうちたりける。胸先を後のひれをさして切付たり。鮞太郎も痛手負てんければ、精進の物どもは、次第にかさなる間、叶 はしとや思ひけん、もとより用意のことなれば、鍋の城をぞこしらへける。かの城と申すは、究竟 の要害也、たやすく人のおとすべきやうもなし。(途中省略)ここに山城国の住人、木原 木太郎 という物、三百余騎にておしよせ、下より猛火を放ちて責めければ、ほむらとなりてもえあがる・・・

納豆太郎の名が「糸重」であること、彼が藁にくるまって昼寝しているとき「涎垂れながら」であったこと、引用しなかったが納豆太の意匠の描写に「しら糸おどしの

これらによって、『精進魚類物語』は室町時代(おそらく15世紀)には糸引き納豆が世間によく広まっていたことの文献的証拠になる、と言ってよいであろう。

【2.3】『新猿楽記』の「塩辛納豆」 目次

「納豆」という語が出る現在知られているもっとも古い文献は、藤原明衡『新猿楽記』(平安中期)とされる。或る晩、猿楽見物に出かけた「西京の右衛門の

右衛門尉の第7番目の娘は「食飲愛酒」(食道楽で酒飲み)の女である(もちろん既婚者で、夫は馬借・車借のやり手で、東は大津・坂本から西は淀・山崎まで、牛馬を休ませる暇もなく走り回っている)。彼女の好物の食べ物が列挙される。初めは生臭もの、その後は精進もの、更に「果物」(お菓子)などと続くのだが、「精進物」の中に「納豆」が登場する。しかし、下に引用するように漢文で、難解である(引用は群書類従本からで、読み仮名、句読点はそれに従っている)。

七御許者。食飲愛酒女也。所好何物。「鶉目の飯」とか「蟇眼の粥」など不思議な食べ物が次々に出ているが、わたしが見た本のほとんどは「不詳」としている(例えば『古代政治社会思想』(「日本思想体系」岩波書店1979)など。他にはネット上に論文を公開しておられる尾崎直臣「『新猿楽記』食物考(一)~(四)」(1978)が参考になった)。そこで、この部分の全体の文意などには触れず、「納豆」にかかわると思えることのみ検討する。鶉目 之飯。蟇眼之粥。鯖粉切。鰯酢煎。鯛中骨。鯉丸焼。精進物者。腐 水。葱香 疾 大根。舂塩辛 。納豆。 油濃茹 物面穢 松茸。果物者・・・

「鯉丸焼」(鯉の丸焼)の次に「精進物は」と言って、食べ物が並ぶ。つまりそれ以下は、次の「果物は」まで「精進物」が並んでいると考えられる。すると「腐水」は分からないが、葱、大根、納豆はまさしく「精進物」としてよいだろう。問題は「舂塩辛」である。これは「塩辛」を搗いたものであろう(「舂」は「搗く」と同義)。

現在「塩辛」というと、イカの塩辛・カツオの塩辛など魚類を塩漬けして発酵させたものと考えるが、平安中期に「塩辛」というとどういう食品が考えられるのだろうか。平安末期に成立したとされる『今昔物語集』「巻第二十八の五」の「越前守為盛 付六衛府官人語(ろくえふのかんにんを したがへたること)」に「塩辛」という語が出ていることを上掲の尾崎直臣「『新猿楽記』食物考(一)」で知った。

越前守為盛は六波羅衛府の官人たちに支給すべき「大粮米」(下級官吏に支給される食米)を支給しなかったので、官人や下部 たちは大いに怒って、為盛の家の前に平張 (テント)を設けたりして、暑い日盛りに強く抗議行動を行っていた。為盛はわざと面談の準備を長引かせて、官人たちが門前でたっぷりと強い日差しにあぶられるのを待っていた。為盛はその間に、十分の量の酒と沢山の塩辛い食べ物とを準備していた。やがて、抗議陣のうち位の高いものから屋敷の内に呼び入れ、いったん門を閉じてから用意された塩辛い食べ物と酒をふんだんに饗応した。次が、招き入れられた官人たちの前に並んだご馳走の描写である。其れに酒を飲まして、酔った官人たちに「朝顔の実をすりつぶしたもの」をたっぷり混ぜた酒を飲ませた。朝顔の実は下剤として有名。官人たちはみな服を脱ぐ間もなくそこらじゅうで「居 ふる物を見れば、塩辛き干 したる鯛 を切て盛 たり。塩引の鮭 の塩辛気 なる、亦切て盛たり。鯵 の塩辛・鯛の醤 などの諸 に塩辛き物共 を盛たり。(日本古典文学体系26『今昔物語集 五』p64)痢 り迷 たり」。結局、抗議陣はなすすべなく狡猾な為盛にしてやられてしまったのである。

ここには「塩辛き物」という形容詞的な用法も、「鯵の塩辛」という名詞的な用法も確かに存在している。「鯛の醤」が明瞭ではないが、”鯛の味噌漬け”に近いようなものか。ただ重要な点は鰯の塩辛が存在していることである。 「鰯の塩辛」のような魚類を塩漬けにして発酵させたものを「塩辛」と言っていたと考えてよいであろう(魚のはらわたや、魚卵を使ったものや、ジャコやアミのような魚体全体を塩辛にしたものなど、色々あったことは想像される)。つまり今のわれわれとおおよそは同じ語の使い方をしていたと考えられる。上掲の「新猿楽記」では「舂塩辛」(塩辛を搗いたもの)としているのであるから、これはあきらかに「精進物」とはいえない。魚を塩漬けしたものを叩き潰したのだから、はっきりと生臭ものである。これが「精進物は・・・」の中に入っているのであるから、これでは「新猿楽記」の漢文の読み方(句読点の打ち方)が誤っていることは明らかである。

従って、ここは「塩辛」を形容詞的に使い「塩辛い納豆」とするのが妥当である。

もう一つ「腐水」も意味が分からない。それよりも「水」の位置を変えて『万葉集』(巻十六-3829)にある「水葱 」とするのが理解しやすいし妥当であろう。「腐 水葱 」は、「しんなり煮たミズアオイ」というふうに解せられる。「蒜」はノビルのことで、現代でも趣味ある人が春の土手などで摘んでいるのを見かける。「醤酢に蒜搗つき合てて」は、今風に言えばちょっと包丁で叩いて酢味噌で食べる、という位であろう。水葱はミズアオイで、ミズアオイ科ミズアオイ属の植物。かっては水田の雑草としていくらでもあったそうだが、今は国の絶滅危惧種になっている。ちょっと似ているのは南米原産のホテイアオイだが、これはミズアオイ科ホテイアオイ属でまるで別物。醤 酢 に蒜 搗 き合 てて鯛願ふわれにな見せそ水葱 の羹 (日本古典文学体系7『万葉集 四』(巻十六 3829))

奈良新聞の連載記事「万葉集に詠われた古代の味再現」(104)で水葱の羹(なぎのあつもの)が扱われている。6月頃ミズアオイの若葉を茹で物にして試食したら「ピリピリとした渋みや辛味が舌に残る。この特性は最盛期の7~9月になるほど強く」なるという。万葉の料理を長年研究している奈良パークホテルの尾道氏に「水葱の羹」の再現を依頼したところ、スッポン汁にミズアオイの丸い葉を沈めるという美しく美味しい椀に仕上がったそうである。

上の万葉集の和歌は、鯛を食べたいと願っている自分に、ノビルを醤酢と叩き交ぜた酢の物や、ミズアオイの椀物を見せたりするなということになる。なんだか不思議な内容だが、題詞が「酢、醤、蒜、鯛、水葱を詠める歌」であるから、宴席で嘱目の食材を並べたてたお題を読み込んで即席の和歌を見事に詠んで感嘆され笑いもとったということなのであろう。

「新猿楽記」に戻って、ここまでの議論をもとに上引の「精進物者」以下を訂正しておこう。

精進物「腐水葱」の検討は済んでいる。「香疾大根」が難しいが、「香疾」は「カ バヤキ」と読んで「蒲焼」説や、「カ ハヤキ」と読んで「香りが強い」説など色々ある。小論では「納豆」に絞って考えているので、「大根」はパス。者 。腐 水葱 。香 疾 大根。舂塩辛 納豆。 油濃茹 物面穢 松茸。果物者・・・

ともかく、「納豆」のところで残る可能性は「

平安中期の『新猿楽記』に「塩辛納豆」という語があったのだから、「納豆」という語はそれ以前からあったはずである。おそらくそれは「糸引き納豆」であったろう。

「大豆」という語は中国由来であり、古くは「詩経」(BC1027~481)の「小雅・小苑」にある「菽」が使われていたという。おそらく「菽」は小粒の品種で、それを改良して大粒化したものを「大豆」と表現したと想像されている。日本では藤原宮(694~710)の木簡に「大豆」が出ているそうだ。引いておくが、意味はよく分かりません。

九月廿六薗職進大豆四十冂(ケイ、区画の意)(ここでは「大豆」という語が中国由来であることを紹介しているのであるが、ダイズそのものは縄文時代前期に中部-関東地方で出現したという最新の説を「【3.2】ダイズのはじまり」で扱う。)

この項目は「大豆の起源についてPDF」杉山信太郎(「醸協」1992)で多くを教えてもらった。日本醸造協会誌「醸協」は、実に1906年に「醸造協會雜誌」として創刊され、その後1915年「日本醸造協會雜誌」、1988年「日本醸造協会誌」と改称を経ながら発刊され続けている「わが国唯一の醸造に関する総合専門誌」だそうである。この、息の長い活動には感心する。(ついでに紹介しておきたいが、全記事をPDFでダウンロードを許している豆類時報(巻別一覧)(公益財団法人 日本豆類協会)にも感心し、様々な論文を読ませていただきました。 )

【3】納豆

【3.1】大豆の生産 目次

大豆はタンパク質に富み脂質も多くビタミン類などを含み、非常に優れた食品であるが、煮たり焼いたりしただけでは消化が悪い。これは有害成分を含むからである。

(大豆の)身体に悪い成分としては、シアン配糖体(青酸化合物)、サポニン、フラボノイド、アルカロイド、タンパク質構成成分以外のアミノ酸、さらに甲状腺腫誘発物質、赤血球凝集素など、多くの有毒成分が含まれている。植物の世界で、一番多様な有害成分を含んでいるのがマメ科の植物なのである。逆にいえば、未知の薬品や、将来私たちが必要になるかもしれない、さまざまな成分が見つかる可能性があるのも、マメ科の植物ということになる。 (吉田よし子『マメな豆の話』p24 平凡新書2000)大豆が一定の有害成分を含んでいるために、口にするまでに様々な工夫が凝らされる。それによって土地や民族によって異なる多様な食品が生まれることになった。シアン化物やサポニンなどは大豆を煮る前に水に一晩つけ水を替える、煮始めてから一度水を捨てて新たな水で煮る、出てくる泡をていねいに取るなどの処理によって除くことができる(YouTubeの張大磊「河南の熱豆腐」(2019)は作りたての豆腐を街頭販売している動画。中国で今も健在な手作り豆腐の様子が興味深い。ただし大豆から豆乳を作る所は動画になっていない。)(インドなどでは「灰汁を捨てすぎない」ために泡を捨てない料理法もあるそうだ)。

さらに、主にアジアで古来から様々な工夫が凝らされて優れた多様な食品ができていることはよく知られている。豆腐は、大豆を磨り砕き加熱するとその過程で沢山の泡が出る。それを取り、そのあとで搾ると豆乳ができ、搾りかすは繊維分でオカラである。豆乳に凝固剤を入れて凝固させると豆腐となる。豆腐は大豆にふくまれる優れたタンパク質や脂質などを消化しやすい形で含み、全く無塩のすぐれた食品となっている。塩分を加えて発酵させる味噌・醤油など、無塩発酵による「日本の納豆、ネパールのトウナやヒマラヤのキネマ(納豆をつぶして乾燥させ、板状にしたもの)、ジャワ島のテンペ(脱皮ダイズを蒸してカビを生やしたもの)」など多様で多数の食品がある(吉田よし子 同上)。

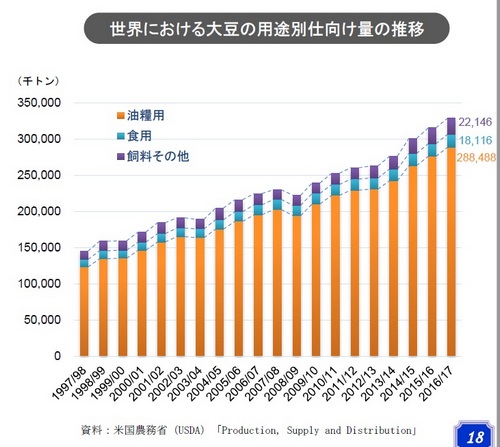

わたしなどの大豆に対する認識はごく貧弱なもので、味噌・醤油・豆腐・煮豆・きな粉・・・程度のものだったので、吉田よし子『マメな豆の話』などでにわか勉強して、すっかり度肝を抜かれた。その大きなひとつが、次の棒グラフだ。

|

これは農林水産省「大豆をめぐる事情」(PDF 2017)のなかにあるグラフで、世界全体の大豆の生産量を、「油糧用」、「食用」、「飼料その他」の3つに分類して年度ごとに棒グラフ表示したものである。2016/17年では大豆の世界総生産量が3億3千万トン余、そのうち油糧用が実に87%を占める、食用が6%、飼料その他が7%。 「油糧用」とは大豆油(ダイズユ)を生産するための大豆生産という意味で、絞りかすを家畜飼料とすることなども含む。大豆は搾って油として使うために生産されるのが9割近くを占めているということだ。わたしが考えていた「食用」は、大豆総生産のうちの6%足らずなのである。 2016/17年の、大豆の世界総生産量は上述のように3.3億トンで、国別順は米国(35%)、ブラジル(30%)、アルゼンチン(17%)、中国(4%)インド(3%)・・・の順である(同前農林水産省PDF)。中国のダイズ生産量はけして少なくなかったのだが、人口増加と消費型社会への転換で大豆輸出から大豆輸入国に変わったのは1990年代である。 それにしても、東アジアで有史以前からダイズ栽培が始まり、中国文化圏という広い、環境条件も多様な地域で何千年も栽培され、改良がおこなわれてきた。「しかし、ダイズ自体、今世紀(20世紀)の初頭には、アジアの人びとだけが食べる特殊な豆に過ぎなかった」(吉田よし子前掲書p160)。ところが現在では大豆の世界総生産の8割以上が南北アメリカ大陸で行われているのである。「Cross Currents」というアメリカのサイト(日本語版)の「アメリカの主要な農作物:大豆」という節につぎのような記述がある。 大豆は、1800年代初頭に、中国船の底荷(バラスト)としてアメリカに初めて到来し、間もなく、アメリカの農場で初めて大豆が生産されるようになりました。しかし、1940年代に戦争によって中国の大豆畑の大半が荒らされてしまうまで、アメリカにおける本格的な大豆の生産は始まりませんでした。 大豆は、主として畜牛の飼料として生産されていました。アメリカの家禽、豚、乳牛は、年間約2250万トンの大豆を消費すると推定されています。今日、大豆は、アメリカ国内の29州で生産されていて、約200億ブッシェルという世界一の生産高を誇ります。大豆はまた、豆腐、キャンディ、抗生物質、豆乳といった様々な商品に使われています。(「ブッシェル」は本来はヤード・ポンド法の体積(容積)の単位で、英・米で少し異なる。現在では穀物などの重さの単位としても用いられている。大豆の場合は60lb.(ポンド)=約27kg) |

米国では19世紀初めに中国船のバラストとしてアメリカに大豆が初めて到来したと考えているようだが(おそらくそれが歴史的事実なのだろう)、日本の農林水産省「世界の大豆事情」では、ペリー艦隊の「黒船来航」(1853)のとき米国に持ち帰ったと半世紀遅らせている(ただし、それが米大陸最初とは述べていないが)。

日本は中国から伝わった大豆を自国の食文化に取り込み、根づかせました。 その大豆を日本から母国のアメリカに持ち帰ったのが、19世紀、「黒船」で日本を訪れた東インド艦隊司令長官のマシュー・ペリーです。以来、アメリカでは搾油(さくゆ)用や飼料用として需要が高まり、やがて一大生産国となります。現在、世界の大豆生産量は年間約3.2億トンに達していますが、その用途は主に搾油です。国別では、アメリカ、ブラジル、アルゼンチンの南北アメリカ3国で世界の生産量の約8割を占めます。輸出量もアメリカとブラジルがともに約3割と拮抗しています。有史以前から大豆の改良や栽培を行ってきた東アジアに対して、19世紀以降になって大豆が移入され栽培が始まったアメリカ大陸が、今や世界の大豆生産の8割以上をまかなっているというこの状況の急変は驚くべきものだ。しかも、その急変が生じたきっかけは日本の中国侵略であったことも、重大なポイントである。(瀬戸口浩彰「野の植物を活かす「これまで」と「これから」」(2013 京都大学「人環フォーラム32」pdf所収)は、もともとツルマメ・ダイズが存在しなかったアメリカ大陸で米国が国家的な戦略としてダイズの改良を長期間にわたり行ってきたこと、その結果として現在の”大豆大国”があることを興味深く述べてある。お勧めです)

世界最大の消費・輸入国は近年、中国です。特に大豆油や飼料用として世界の貿易量の約6割を占めます。日本は1980年ごろまでアメリカに輸入の大部分を依存していましたが、その後、日本が協力したブラジルでの大増産もあり(田中角栄時代に、ブラジルとの共同事業が行われ、ブラジル内陸部のサバンナ「セラード」を開拓し大規模農業を成功させた)、2015年の国別輸入量はアメリカ(233万トン)に次ぐのがブラジル(51万トン)となっています。(農水省「世界の大豆事情」、資料は2016/17年)

【3.2】ダイズのはじまり

【3.2.1】ダイズの原種 目次

大豆は野生のツルマメを原種とすると考えられている。ツルマメはマメ科ダイズ属で「日当たりのよい野原や道端に普通に見られる」という。ダイズ属17種のうちツルマメだけが「東アジアに固有」で一年草であり、他の16種はオーストラリア中心に分布する多年草である。「つる性のツルマメを直立化させ、葉の大型化で光合成効果を高め、種子を大きくして収量を増やした。このような改良は中国でなされたとされるが、その経緯はよくわかっていない」(『植物の世界45』朝日新聞社1995)。ツルマメに対する「このような改良は中国でなされたとされる」というのは、近頃まで広く信じられていた説であるが、21世紀に入り大きく変更された。

下写真は国立歴史民俗博物館が催した「第150回くらしの植物苑観察会」(2011年9月24日)の資料、工藤雄一郎(当館研究部考古研究系)「縄文人が利用したマメ類 PDF」からいただいたもの。この写真に対する説明は「ダイズとツルマメの大きさの違い。右:栽培ダイズ(クロダイズ)、左:ツルマメ」となっている。

|

工藤雄一郎の説明本文からすこし抜き出す。

ダイズやアズキは日本人にとって大変身近なものですが,これらのマメ類の利用は日本列島でいつから始まったのでしょうか。栽培種のダイズやアズキは弥生時代以降,稲作文化とともに日本列島に入ってきたとかつては考えられていましたが,もっと古くからマメ類は利用されていたようです。小さな粒のツルマメの実であっても、それを採って集めて土器で炒るなり煮るなりして食べていたことが判明している。縄文早期から縄文人たちはツルマメの実を集めて食べていた、当然、大きな実や沢山 |

ところで上のように述べると何でもないことのように思われるかもしれないが、実際には研究者にとって研究対象が「遺跡から出土するマメ類は炭化して残っていたり土器の底にオコゲとなってこびり付いて残っていたりする」のを、これはヤブツルアズキであるとかツルマメであるとかダイズであるとか、種名を特定することは非常に困難であった。縄文遺跡から出土する豆類や穀物類の遺物を判定するのに、炭化したり破損したり腐蝕していたりする小さな遺物を顕微鏡下で観察することの困難さは非常なものなのである。もう一つ重大な難問は「コンタミネーション」(汚染、試料汚染、試料に本来混入するべきでない物質が混入すること)である。遺跡発掘で取り出された試料(マメ類や穀類)について、その遺物が後世の混入物ではないことを示すことが困難な場合が普通である。植物の根が土中に伸長することによって、また昆虫などが土中に持ち込む可能性もあるのである。そのために炭素放射能同位元素による年代測定(14C法)などによって、資料がたしかに縄文時代の遺物であることを確認することが必要となる。

【3.2.2】レプリカ法(圧痕法) 目次

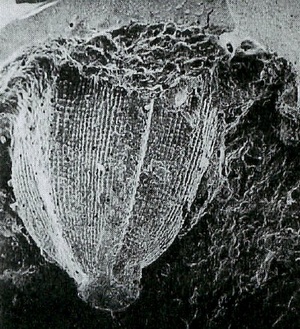

縄文時代の豆類・穀類などに関する考古学が飛躍的に進んだのは、土器表面に残っている「

土器に刻された種実の圧痕について、素人のよくある誤解をまず解いておく。それは、土器製作途中のまだ柔らかいときに、粘土に種実が触れたり押し込まれたりして、その種実表面の形ちが粘土に刻印されるのは分かるが、土器の素地はザラついていて砂粒が多数混じっており、刻印は精緻なものにはならないのじゃないか、したがって、それのレプリカも同様であろうと思える。この誤解について小畑弘己『タネをまく縄文人』(吉川弘文館2016)で次のような精密な考察を示している。

圧痕種実の同定率が優れている理由は、単に破壊を受けないからというだけではない。土器粘土中にタネが入ると、粘土中の水分がタネの中を透過する過程でタネの周囲に薄い粘土膜を作る。この皮膜はタネの外面組織を覆いその細かな組織構造を精確に写し取る。100分の1ミリほどのあのイネ籾の顆粒状突起が圧痕でみえるのはこのような原理による。圧痕種実は空隙であり、未炭化・炭化種実のように内部構造や組織をとどめない反面、このような外表面組織の再現性において、未炭化種実に劣らない優れた面をもっているのである。(前掲書p164)土器が固化する際に種子が水分を吸収するが、粘土中の水分は粘土の微粒子を含みつつ移動するので、種子表面に微粒子が吸着されて表面組織がきわめて精緻に再現されるのだという。

この「レプリカ・セム法」の方法とその可能性を最初に総合的に明示したのが丑野毅である(丑野毅・田川裕美「レプリカ法による土器圧痕の観察」PDF 1991)この論文は大正時代の油粘土や石膏を用いた手法からはじまり、シリコンゴムと走査型電子顕微鏡による最新のレプリカ法までを詳述し、籾や米や種子の写真実例を数多く示している。さらに立体映像を示しその有効性を説いている(右図は、この論文に多数掲げてある写真のひとつ「籾の例」から。立体写真の右側のみ、1991年以前の写真であるが精緻であることに驚く)。

この「レプリカ・セム法」の方法とその可能性を最初に総合的に明示したのが丑野毅である(丑野毅・田川裕美「レプリカ法による土器圧痕の観察」PDF 1991)この論文は大正時代の油粘土や石膏を用いた手法からはじまり、シリコンゴムと走査型電子顕微鏡による最新のレプリカ法までを詳述し、籾や米や種子の写真実例を数多く示している。さらに立体映像を示しその有効性を説いている(右図は、この論文に多数掲げてある写真のひとつ「籾の例」から。立体写真の右側のみ、1991年以前の写真であるが精緻であることに驚く)。

レプリカ法は土器という確実な層位から得られた圧痕、即ちネガティヴの状態のものをレプリカというポジティヴの状態にすることであり、あたかも圧痕を残した原体がそこにあるかのように観察研究できることを大きな利点とするものである。それは、印象剤が弾性体であるのと同時に超微粒子でできていることから計測が可能となり、走査電顕の利用、さらにステレオ写真という3次元的な表現をすることによって圧痕原体の細部にわたる観察がより精密に行えるようになったことである。(同論文 p23)すでに丑野毅の上記論文は、土器圧痕の研究によってダニ・ヤスデ・クモ・カツオブシムシなどの小生物、貝類・獣骨や堅果・エノコログサなどの種子類・葉・茎など多種の圧痕が観察され、土器作成の季節や生活環境などに関する多くの情報が得らていると述べており、レプリカ法には大いなる将来性が期待できることを強調している。

もう一点、「レプリカ法」の優れた特長は、レプリカ法によって得られた植物種子の像は、その圧痕の付いている土器と同じ年代のものであることが保証されていることだ。既述の「コンタミネーション」の心配がないのである。粘土表面に刻印されたり、粘土と一緒に練り込まれたりした種子は、土器焼成の際に燃えたり灰化するが、明らかにその土器が製作されたのと同時に存在していた種子の圧痕であることには疑いを入れない。

日本では土器編年の研究には長年の積み重ねがあり、それは世界に誇れるものだ。圧痕のある土器の形式判定ができれば、おおよその年代が判明する。したがって、その圧痕の種子の年代も判明することになる。ただし、既成の土器編年にどれほどの信頼性があるかは自ずと別問題で、今後ともより信頼性があり精密な土器編年の研究が必要であることはいうまでもない。種子の14C年代測定から土器編年へ情報が逆輸入されることも有りうるだろう。

土器に「圧痕」が付くのには、土器製作中に偶然種子が散らばっている上に固化していない土器を置いたり、土器製作の作業場に種子があって粘土そのものに種子が練り込まれてしまうこともあったであろう。(種実だけでなく、土器製作をゴザやかごなどの上で行うと土器の外面底部に織物・組み物の痕が刻印されることになる。それらは

土器に生じる圧痕には、表面にあって見えるものと、土器胎土中に埋もれていてX線撮影などによって初めて認識されるものとがある。ゆえに、X線写真をも併用した出土土器の総体に対する「悉皆調査」が提唱された。

縄文土器の土器片の悉皆調査法を採用した山崎純男氏の業績があります(山崎2005)。山崎氏の研究によって、これまで籾圧痕などの偶然に発見された種実圧痕が研究対象となってきた従来の方法に対し、意識的に多数の未検査の土器から種実圧痕を検出する方法への転換が図られ、これによって多数・多種の種実・昆虫圧痕が検出され、縄文コクゾウムシの発見に結びつきました。本手法は今日の圧痕調査の基本手法として採用されています。(「圧痕法の歴史・成果 英国の場合、日本の場合」熊本大学小畑研究室2018)1970年代に「縄文のパン」が発見されたと話題になった長野県下伊那郡の

小畑弘己らは2010年に、約1万年前のコクゾウムシ圧痕を種子島で発見しており、イネ伝来よりはるか昔からコクゾウムシはドングリ・クリなどの堅果類の害虫として縄文人の生活に深くかかわっていたことを明らかにした(コクゾウムシは穀象虫で、それまで稲作と結びついて理解されていた)。さらに2010年には青森県三内丸山遺跡でコクゾウムシ圧痕を発見し、2013年には北海道福島町館崎遺跡でもコクゾウムシ圧痕を発見した。つまり、寒い冬のある地方でも縄文人たちは暖かい屋内環境に堅果類を蓄えていて、コクゾウムシはそれの害虫として縄文人の生活に深くかかわっていたことが明瞭になってきた。

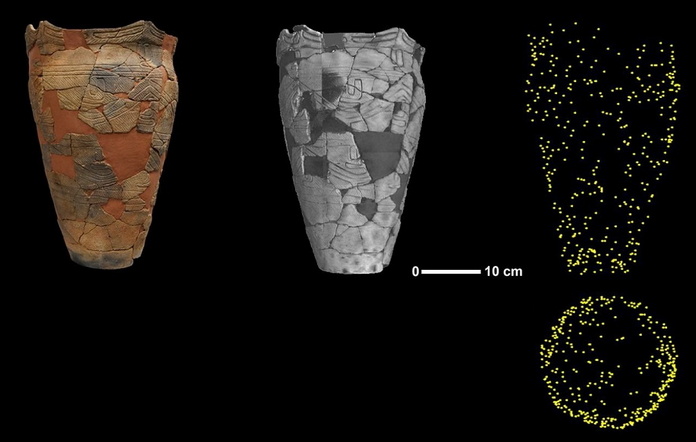

更に小畑弘己は2016年に、同じく館崎遺跡で出土した縄文後期の深鉢形土器に、実に推定500匹余のコクゾウムシが練り込まれれていることを発見している(「推定500匹のコクゾウムシを練り込まれた土器を発見」PDF 熊本大学2018)。この報告文から下図のX線撮影によるコクゾウムシ(黄点)の検出像を拝借した。

このような多量なコクゾウムシが胎土に入っているのは偶然ではありえず、縄文人が意図的に粘土に多数のコクゾウムシを練り込んで、それを用いて「深鉢形土器」を製作したとしか考えられない、としている。

多量のコクゾウムシ成虫が混入された意味については、論文中では詳しく触れられていませんが、小畑教授は縄文人たちがクリの化身としてクリ果実の豊穣を願って練り込んだものではないかと推定しています。(上記、熊本大学2018)ただしこの主張を疑問とする見解もあり、すでに上で紹介した「アズキ亜属種子が多量に混入する縄文土器と種実が多量に混入する意味」(会田進ら2017)では、これまでに調査した例では「多量の種実圧痕がある土器の出現率は0.17 % の在り方である.これを多いとみるか,一般的とみるか.筆者らは例が少なすぎるとみる.たくさん混入する事例がもっとないか,集落単位あるいは一定の地域ごとにさらに調査を進める必要がある」と慎重である。クリなどの豊穣信仰のためであるなら、各集落に少なくも一つぐらいの多数混入土器の発見例があってもよいのではないか、と指摘している。

丑野毅は土器の「圧痕」などの「徹底的な

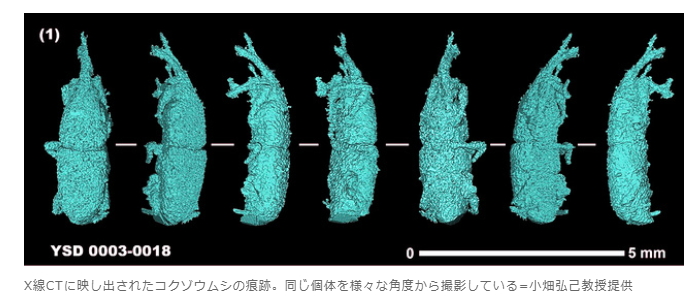

下図は、朝日新聞(2020年12月5日)の記事と写真。土器胎土中に存在しているひとつの空所を、X線CTで角度を変えつつ撮影した映像である。念のために繰り返すが、この場合は胎土内部にできている空所そのものをX線CTで撮影しているのであって、シリコンゴムなどの充填物質は不要である。

宮崎県えびの市の役所田(やくしょでん)遺跡で出土した縄文土器の破片に、多数のコクゾウムシが練り込まれていることが、熊本大の小畑弘己教授(考古学)によるX線CT(コンピューター断層撮影)を使った調査でわかった。同様のコクゾウムシ入り土器は、北海道福島町の館崎(たてさき)遺跡でも出土しているが、西日本では初めての発見だ。コクゾウムシは体長2~4ミリ。

X線CTに映し出されたコクゾウムシの痕跡。同じ個体を様々な角度から撮影している=小畑弘己教授提供

このようにすれば3D像を復元することができ、3Dプリンターによって土器内部にかくれている「潜在圧痕」を実物模型として再現することも可能である。縄文土器の圧痕研究の最近のレベルは、こういうところまで進んでいることを示したくて、掲げた。

【3.2.3】縄文時代のダイズ 目次

レプリカ法によって「縄文ダイズ」を最初に確定した小畑

最近の我が国における古民族植物学の調査成果は、ダイズやアズキが縄文時代に栽培化したことを明らかにした。筆者(小畑弘己)らは、2007年11月、長崎県島原市誤解してはいけないが、これは縄文ダイズの発見の第1号についての記述であり、けしてこの長崎県島原市の縄文ダイズがもっとも早いというわけではない。興味深いことに日本列島においては、中部地方から西関東地方で最初に縄文ダイズが生まれたらしいという。大野原 遺跡から出土した縄文時代後期中頃の太郎迫 式土器の底部内面から検出した、カキの種子のような大きく扁平な圧痕が栽培ダイズであると発表した。それまでダイズは、農学や考古学においても、その起源地は東北アジアにあり、それが弥生時代になって稲作とともにやってきたと考えられていた(前掲書p10)。

(長崎県島原市での縄文ダイズの発見の後)この縄文土器に残されたダイズ圧痕(の発見)は、中部地方や西関東地方に飛び火し、ダイズがアズキとともにこれら地域に起源をもつ栽培植物であることが判明した。この発見はダイズやアズキの起源に関する従来の通説を否定したばかりでなく、それまで確実な証拠がなかった縄文時代の栽培植物を具体例をもって立証したもので、縄文農耕論にも一石を投じることになった (下線は引用者 前掲書p12)。北陸・中部・西関東地方で縄文前期にはダイズやアズキの栽培が開始されていたらしく、縄文中期末ごろにかけて「ダイズやアズキの栽培が次第に西日本の方へ」広がっていったと考えられるという。「列島中部で生まれたダイズが東から西へ広がった」という西への方向性は目新しい。野生種のダイズ(ツルマメ)よりも明瞭に大粒となったものを「ダイズ」としているのであり、そうなるためには何らかの意味の「栽培」が行われていたと考えられている。

ただし、九州での野生のツルマメの利用そのものは早くから行われていた。

我が国で最も古いダイズ属の資料は、宮崎県繰り返すが、日本列島のなかでツルマメが最初に大粒化してダイズとなるのが、中部地方や西関東地域が最初であり、そこが日本列島におけるダイズ(やアズキ)の起源地と考えられ、それが九州地方へ伝わっていったとするのが合理的だということである。王子山 遺跡から発見された約1万3000年前のツルマメの圧痕である。その次に古いダイズ圧痕は。佐賀県東名 遺跡の例、およそ8000年前の圧痕である。これもサイズから見てまだ野生段階のものであったと考えられる。九州地方の縄文人たちが野生のツルマメを利用するのはきわめて早かったが、その後縄文時代後期になるまで栽培サイズのマメ類の発見はなく、それらが栽培へ進展した形跡はない。これに対し、中部地方や西関東地域では縄文時代早期からツルマメ圧痕が発見され、それらが前期、中期を経て大型化していくことが実証されている。この地域では、大規模な定住集落遺跡が縄文時代中期を中心に展開するが、中期末からは遺跡数が激減し、遺跡も小規模になる。

これに対し、九州地方では、アズキやダイズの圧痕種子や炭化種子も縄文時代後期初頭から宮崎県を中心とした東九州地方で出現し始め、後期後半から晩期にかけて九州中に広がるようになる。この拡散段階のマメ資料の大きさは、十分に栽培ダイズやアズキのサイズを具えている。 (下線は引用者 前掲書p23)

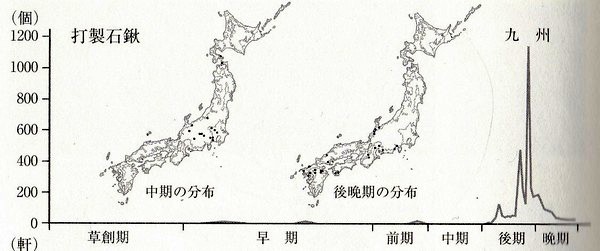

ただこの論法の他に、より古い種実の発見という手法とは独立の方法によって、この結論を補強する事実が示されることは意味があり重要である。小畑弘己は前掲書において、「

中部地方や西関東地方では、ダイズ・アズキ資料の増加に歩調を合わせるように、縄文時代前期末頃からこの打製石鍬が沢山出始め、中期にピークを迎える。これまでは、これらの道具はヤマノイモなどの根茎類を掘った道具ではないかと考えられていたが、私はこれらを、マメを栽培する際に土を耕したり雑草を払ったりするために使用した農具ではないかと考えた。縄文時代における本石器の列島内での消長を見てみると、前期~中期にかけての分布の中心は中部地方や東日本であるが、後期~晩期になると西日本、そして九州へ分布の中止が移ってくる。これもまったくマメ資料と同じ動きをしているのである。(前掲書p26、上図はp27)縄文草創期からわが縄文人たちはツルマメを食べ始めており、定住し、雑草を払い土を掘って耕作地を用意するという「農業」の端緒を手に入れてたと考えられる。彼らは土中へ、少しでも大きめのマメ(ツルマメ)の種子を植えるということ(品種改良)を始めていたのであろう。それが数千年も繰り返されるうちに大粒となり、つる性が淘汰され、莢も多数つくようになっていった。

ツルマメが農作物であるダイズに改良されていく数千年の間に、縄文人たちの住居(竪穴式住居)の中で、粘土をこねて土器を作る作業やかまどのそばで煮炊きする料理作業が並行し、土器に「圧痕」ができるチャンスがあったのであろう。殊に、コクゾウムシなどの堅果類につく昆虫の圧痕ができる可能性も増えたであろう。

【3.3】納豆のはじまり 目次

納豆を作るためには、ダイズを煮て、納豆菌を加えて、適度に(ヒトの体温程度に)保温しつつ数日保つ必要がある。すなわち、次の3つのポイントを実現できることが条件である。

- 煮たダイズ

- 納豆菌

- 数日の保温

【3.3.1】ツルボ 目次

ネットで「縄文土器、おこげ」で検索すると、沢山ヒットする。まず有力なヒントとなったのは「王子山遺跡の炭化植物遺体と南九州の縄文時代草創期土器群の年代」PDF(工藤雄一郎2012)である。王子山遺跡は宮崎県都城市にある縄文時代草創期(1万6000~1万1000年前)~早期(1万1000~7000年前)の定住集落跡である。煮炊きの際に吹きこぼれたらしい黒いおこげの痕の付いた土器や、住居跡の炉穴や土坑が多数見つかり、そこから炭化したコナラ属子葉やユリ科ネギ属の鱗茎が出土した(「コナラ属子葉」というのは学者風の表現で、要するにドングリの中身のこと。果皮(ドングリの硬いツルツルの外皮)の内側にある白っぽいところで二つに割れているが、養分をたっぷり蓄えていて上へ伸びていく茎へ栄養を送るのが役目。子葉の名がついているが光合成を担うわけではなく、栄養がなくなれば干からびてしまう)。更に、「小畑弘己・真邉彩によって王子山遺跡の隆帯文土器の圧痕からはツルマメが検出され」た(2012)とあり、縄文草創期にすでにツルマメの利用があったらしいことが推定される。

この工藤雄一郎の論文が示しているツルマメ情報の論文(小畑・真邉2012)はネットに出ておらず、直接読むことができないと諦めていたが、幸いに、「都城の文化財」というパンフレットが都城市によって発行されていて、そのうちの「王子山遺跡(おうじやまいせき)」(都城市2020年5月1日)に工藤論文が述べていた資料の写真が出ていた、次図。

左は炭化した鱗茎と右端は現代のノビル、中はツルマメの土器圧痕、右は炭化したコナラ属子葉(ドングリ)

佐々木由香が王子山遺跡の縄文時代草創期の鱗茎は「ツルボ」であると同定したという報告がネット上にある。「左」の鱗茎についての報告であるのかどうか不明であるが、おそらくそれで間違いないだろうと思う。王子山遺跡以外に鹿児島県や富山県の遺跡でもツルボと同定している。1万数千年前の縄文草創期の縄文人たちが、ツルボの鱗茎を食べていたことが分かったのは凄いことだ。

宮崎県王子山遺跡から出土した縄文時代草創期の炭化鱗茎の種類の同定を行い、ツルボと同定した。本科研以前も検討したが、その際には同定の基準は定まっていなかった。鱗茎は、13400年前の年代が与えられており、日本列島最古の鱗茎がツルボであることを明らかにした。また鹿児島県芝原遺跡から出土した縄文時代後期の土器付着炭化鱗茎の同定を行い、ツルボと同定した。これらの成果は、日本植生史学会で発表した。富山県小竹貝塚から出土した土器付着炭化鱗茎の同定を行い、ツルボであることを明らかにした。(佐々木由香 研究課題「日韓新石器時代における鱗茎利用の時空間的変遷の解明」2017~2021)都城市が用意した上の写真「左」に、縄文時代のツルボと現代のノビルが並べて写してあるのは気が利いている。ノビルが万葉時代から食べられていたことは【2.3】『新猿楽記』の「塩辛納豆」でわれわれはすでに議論した。現代にもノビルの食習慣は趣味的に残っており、ツルボやノビルが同じような場所で摘み草の対象となっていることはよく知られている。

上の写真で驚くのは、ノビルの根がツルボと比べて2~3倍大きいように見えることである。ノビルの利用の最古の発掘例をまだ確かめていないのだが、縄文草創期には縄文人たちはいまだノビルの利用をしていなかったと考えられる。同じような場所でツルボもノビルも手に入るのなら、大きくて食べやすい(生食も可能)ノビルを利用しなかったはずはないし、遺跡からノビルも出土しても不思議ではないからである。

ノビルに関しては「一説によれば、古い時代に作物と共に日本へ入ってきた、いわゆる史前帰化植物ではないかとも言われるが、はっきりしたことはわからない」(「ノビル」ウィキペディア)とされている。草創期の縄文人たちはツルボの根(鱗茎)を煮て食用にしていた可能性がある。

『大和本草』は次のように述べている。

綿棗児[ツルボ] 野圃に多く自生す。葉は韮に似て若き苗は紫色を帯ぶ。冬も葉あり不枯。ツルボは京都の方言也。筑紫にてはズイヘラと云。根は水仙の如し。『救荒本草』曰く一名「石棗児」。根は独頭韮(不詳)に似たり。花は莧[ヒユ]の穂に似て淡紅で微かに紫色を帯ぶ。その水を何度も替えながら長時間煮る(少なくとも数日間以上)ことで、食用となる。「極熟」という語は、すでに「熟」という字のなかに「限度いっぱいに火を加える」という意味が含まれており、更にそれを「極める」と屋上屋を重ねているのである。勿論グラグラ煮るのであって煮詰めるのではない。水を替えないで煮たり、煮る時間が不十分だと「えぐみ」が残り下痢をする。下剤としても用いることができる。したがって「凶年にも多く食はず」。鱗茎にでんぷん質はあるので水を替えながら十分煮て、救荒食物とすることが出来たということだろう。(ツルボの葉は茹でて食べられるようだ。ノビルは鱗茎も葉も食べられることは確か。ただし、よく似た毒草があるので自信をもって判定できない限り、やめた方がいい)子 [実]小にして黒。根味甘く、根を採取す。水を添え久しく煮る。極熟して之を食す。水を換ずして煮、食へば、後腹中鳴りて下気(おならのことか)有り。

〇国俗(我が国の風俗)に婦人の積滞(便秘)あるに、煮て食すれば験(しるし)ありと云。虚人(虚弱な人)には不可也。性冷滑にして瀉下す。飢人食へば瀉下しやすく、身はるゝと云。故に凶年にも多く食はず。水をかへて久しく煮れば無害。村民之を知らず。是をスミレと云は誤れり。水をかへて久しく煮る事を貧民に教ふ可し。 (『大和本草 九』(国会図書館本 巻9のコマ番号14/45)引用は、読み易いよう書き換えた個所がある)

【3.3.2】ツルマメ 目次

上写真の「中」は縄文草創期の土器にツルマメの圧痕が見つかったという写真で、「土器の外側の底部分に、縦約4ミリ、横約3ミリ、深さ約2ミリの穴が残っていた」という。レプリカ法によってツルマメの圧痕と判明した。

(王子山遺跡の)土坑からは炭化した鱗茎類,コナラ属子葉が検出されており,縄文時代草創期の食料植物の出土例として極めて重要な遺跡である。コナラ属子葉については小畑弘己によって種の同定が行われており,A 類とB 類に分類され,A 類はコナラ亜属のコナラもしくはミズナラ,B 類はコナラ亜属のアベマキと推定されている。炭化鱗茎は佐々木由香と米田恭子によって分析がおこなわれ,ユリ科ネギ属の鱗茎である可能性が指摘されている。また,小畑弘己・真邉彩(2012)によって王子山遺跡の隆帯文土器の圧痕からはツルマメが検出されており,縄文時代草創期の隆帯文期の南九州において,これらの植物がすでに利用されていたことが示された。(工藤雄一郎「王子山遺跡の炭化植物遺体と南九州の縄文時代草創期土器群の年代」2015)この発見によって南九州の草創期の縄文人の生活に、ドングリ類・ネギ鱗茎類だけでなく、ツルマメも組み込まれていたと言えることになった。ツルマメはダイズの原種と考えられており、この両種は容易に雑種を作るのだという。

本種(ツルマメ)は栽培種であるダイズに近縁で、染色体数も同じ(2n=40)であり、両者が交配した場合には稔性のある種子をつくります。このようなことから、ただ近縁というわけではなく、ダイズは本種を栽培種として改良したもの、つまり本種は大豆の原種にあたると考えられています。全体の大きさを別にすれば、果実に茶褐色の毛があることや花色など、似た特徴があります。異なる特徴としては、種子などの大きさはもちろんですが、他にもダイズの茎はツルにならず、直立することや、現在のダイズの種子は普通薄い褐色で丸形ですが、本種の種子は黒褐色でアズキのような俵形をしていること、本種の果実は熟すと裂開して種子をはじき飛ばしますが、ダイズは種子が熟しても裂開しない、などの違いがあります。(「ツルマメ」岡山県倉敷市・重井薬用植物園)すでに縄文草創期に縄文人の生活に深くかかわっていたと推定されるツルマメが、それからおよそ8000年の時期を経て縄文中期以降にダイズとしてこの列島の食料の一角を占めることになったと考えられる(上写真の王子山遺跡は13350~13300BP(較正年代)とされており、ダイズが出現したと見られる縄文時代中期はおよそ5000年BPである(列島地域で差があるので、大雑把な話です)。中山誠二「縄文時代のダイズの栽培化と種子の形態分化 pdf」2015にその時点で知られている圧痕資料を網羅して詳細な報告をしている。この論文の末尾で中山は縄文中期になぜダイズの形態変化が生じたと考えるかと自問して、次のように自答している。

では,なぜこのような形態変化が縄文時代中期以降に顕在化するのか。現状では縄文時代前期後葉と中期前葉の間に存在する海退期,すなわち気候の寒冷化に伴うボトルネック効果,中期以降の打製石斧の増加に伴う耕作地の深耕などが要因として考えられる。筆者は,縄文時代の人々が寒さと乾燥土壌から種子を保護するために,打製石斧などによる耕地の深耕を促進させ,その結果として大型化したダイズが増加したという栽培化への道程を推定している。また、中山は「栽培型ダイズが出現した中期においても,一定割合でツルマメ型が混在し,利用されていることも重要である」と指摘している。縄文人たちはツルマメとダイズが混合した状態で利用するという時期を長期にわたり続けていたのであろう。 )。

ツルマメは小粒なので沢山集める必要があるが(粒の長さがダイズの3分の1程度なので、重量は3乗で効くから約30分の1となり、30粒集めてダイズ1粒に匹敵する小ささなのである)、上に述べられているように「果実は熟すと裂開して種子をはじき飛ばす」ので、それを拾い集めるのは容易ではない。おそらく裂開する前に莢の付いたつるごと根から引き抜いて収穫しそれを干したであろう。現在も普通に目にする収穫風景である。縄文人たちは、食料の主品目となればその採集に力を入れたことであろうが、縄・紐や籠・笊のような採取と運搬の用具が工夫されて用いられていたことだろう。また、莢のまま収穫しておれば、それを干して収穫するのにござ(茣蓙)やムシロのようなものも作り出されていたことは確実である。縄文人たちは縄文時代の初めから森林の植物環境と深くなじみ、取り組んできたことは想像以上である。

ツルマメやドングリなどを収穫し、水晒ししてあく抜きをする。それらにまつわる水辺の技術は縄文人たちに十分に追及されていたものと考えられる。適当な水辺を求めることは、定住に結びつくのが必然的である。

休耕田にツルマメが群生し厚く繁茂して他の雑草を圧倒してしているという写真が、レポート「耕作放棄地解消に向けて革新的省力栽培を目指す難裂莢・硬実・つる性ダイズの作出と栽培および利用法の提案」PDF(ここ)に出ていた。このダイズの新品種の創出を目指す論文が成功したのかどうか分からないが、ともかく、ツルマメは休耕田や河原のような荒れ地では圧倒的な優越種となり茂りに茂るという。ツルマメを集めるには、ツルマメを一本ずつ探し回る必要はないのである。縄文人たちがこのツルマメの習性をみて、ツルマメの十分の収穫を得る方法、秋になってそこに行けばツルマメが繁茂して実をつけているという場所を作ること(一種の栽培法)を思いついていた可能性がある。

もう一つ重要な点は、集めたツルマメを十分に煮る必要があった、ということである。煮ることでこの小粒のツルマメがでんぷん・タンパク・脂質を豊富に含む立派な食料となるのである。煮るには炉と火にかける器(なべ)が必須である。土器の是非もない最初の用途が、これであったと思われる。

竪穴式の定住居があり、炉穴が作られそこで火が燃され、食事が作られるという生活が始められていたのであろう。

【3.3.3】納豆菌と縄文人 目次

現在通常の市販納豆は、純粋な納豆菌の粉末を十分に煮たダイズに振りかける化学実験のような方法で作られている。均質な製品を連日大量生産するためには必然的な方法といえる。つまり、近代工業社会の方法である。

ダイズの煮豆処理したものを

すなわち納豆製法が近代化するためには、納豆菌という細菌の存在とその働きが理解されることが必要であり、納豆菌を純粋に抽出し培養することが可能にならないといけなかった。矢部規矩治(大蔵技師、清酒酵母の発見者、1894年(明治27年)に納豆菌類の分離に成功している)により納豆の科学的研究が開始され、沢村真(東京大学教授)が納豆菌を抽出し、バチルス・ナットウ・サワムラと名付けたのが1905年(明治38年)だという。半澤洵(北海道大学教授)が純粋培養した納豆菌によって安定的かつ衛生的な製造方法を広めた。半澤により「納豆容器改良会」が設立されたのが1919年(大正8年)である。

納豆菌は

手製納豆の作り方紹介をみると、納豆菌を入手するのにはまず手始めに市販の納豆を購入してそのネバネバを利用することを案内している(特に納豆が高級品である海外在住者向けに)。2度目からは自作納豆を使えばいいのである。

近頃はYouTubeに "様々な植物を使って手軽に納豆が作れるよ" みたいな動画が沢山アップされているので、参考になります。みかんの皮、ローズマリーの枝、ミントの葉などで作っている方、本当に雑草を摘んできた方やキノコを使った方も。使用するマメもダイズばかりでなく様々なマメで試している方があります。

実はわたしがもっとも感心したのはYouTubeではなく、つぎのブログの中にある「ツルマメとススキの葉」で納豆を作っている記事でした。個人でやっておられるサバイバル節約術という非常に大きなブログ、野山・海岸の植物や生き物をとらえて、食べてみることを実践している、それを丹念に写真に撮ってあって、よくこなれた文章で説明してある。それぞれのディレクトリの情報量が大きいので、探しにくいかも。次の「納豆」の一番下まで見てください。TOP>番外編>納豆「ツルマメとススキの葉」による納豆の出来栄えについては、粘り気があまり出ない納豆だったが「ただ、美味い♪」と書いている。縄文時代草創期からツルマメ納豆が作られていた可能性が出てきた。

実はこのブログでは、ツルボの鱗茎を煮て食べるという難題に挑戦している記事に行きあたって、やはり感心しながら読んだ。TOP>覚え書き>食材・草>ツルボいろいろと工夫しておられますが、最後は「あれ!? あれ!? エグい・・・」でした。しかし、このサイトでは植物よりもカエルやイモリなどの動物を扱っているところが迫力があります。さすがサバイバルを掲げているブログです。

わが列島で、だれがいつ納豆を作り始めたかと発問すると、少し前まではダイズと稲藁が前提となると考えられていたが、納豆はとても自由で間口の広い「植物利用」であることが明らかになってきた。アジアやアフリカの納豆や縄文人の植物利用から多くを学ぶことによって。

縄文人たちが縄文草創期にすでにツルマメを土器で煮て食料として利用していたとすれば、その収穫期は秋であるから、収穫物を土器のツボやかごのような容器に入れて保存することが行われていたであろう。その際、莢から出して小粒マメであるツルマメを収容する際に、フキの葉や朴の葉などの大きな葉を用いて敷いていた可能性がある。そうすると、茹でた際にもツルマメを小ぶりのかごに臨時に容れておくような場合に、原初的な納豆ができることも有りえたのではないだろうか。そうして出来た原初的な納豆を口にしてみると、単にツルマメを茹でるだけよりも柔らかくなり、新に味が付いていることに気が付いたことであろう。(納豆に粘り気を求めるようになったのは、必ずしも縄文人たち当初からではなかったと考えることができるだろう。餅の粘りを美味と感じることと納豆の粘り気志向とは関連があるだろうか。アジアの諸地域では納豆の粘り気を求めているところがむしろ少ないようだ。)

重要な点は、縄文人たちの自然との距離がわれわれ現代人の貧弱な体験とは異なり、周辺環境と密着し一体化していたことである。近年、縄文時代の

大正時代からその存在は知られていた福井県の鳥浜貝塚が学会に取上げられて研究対象になったのは1961年からだそうだが、最初の大規模発掘調査は1975年である。江戸時代から遺跡の存在は知られていた青森県の三内丸山遺跡の発掘調査は1992年からである。佐賀県の

上の二冊の歴博フォーラムの本は絵が多く読みやすく見えるが、決してそうではなく内容は高度である。わたしはむしろ、ブログ「おどろ木、びっ栗 森のくらし 鈴木三男」(1~11)をお勧めしておきます。これの「縄文人のカゴつくり」(5,6,7)は面白く書かれているが、内容はすこしも手を抜いていない(鈴木三男は植物学者・東北大学名誉教授。上の二冊の歴博フォーラムの本の筆者でもある)。

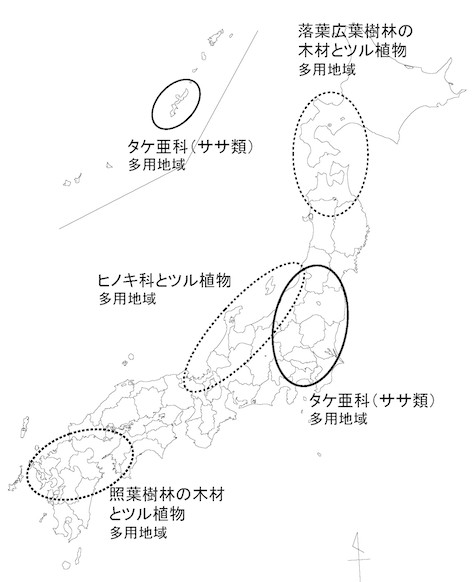

上の二冊の歴博フォーラムの本は絵が多く読みやすく見えるが、決してそうではなく内容は高度である。わたしはむしろ、ブログ「おどろ木、びっ栗 森のくらし 鈴木三男」(1~11)をお勧めしておきます。これの「縄文人のカゴつくり」(5,6,7)は面白く書かれているが、内容はすこしも手を抜いていない(鈴木三男は植物学者・東北大学名誉教授。上の二冊の歴博フォーラムの本の筆者でもある)。左図は鈴木三男の「縄文人のカゴつくり」(7)に出てくる「縄文時代の編組製品の素材植物の地域性(佐々木2017を改変)」という地図。縄文人たちは編組製品をつくるのに、地域によってまるで異なる植物素材を利用していたことが分かっている。わたしが驚いたのは、カゴを作るのにイネ科タケ亜科(ササ類)を使用しているのは関東から東北南部にかけての地域だけだということである(「竹」というのは「基本的にいつの時代にか中国大陸から渡来した、稈(かん)が数㎝~20㎝以上と太く、背も数m~10mを遥かに超える大きなものを指します。」したがって、縄文時代の「タケ亜科」はササ類となる(鈴木三男))。

東名遺跡のカゴの素材はなんとムクロジとイヌビワという樹木の"へぎ材"(木の繊維を壊さずに、削らずに手で割って、厚さ1ミリ以下まで薄くして作られる板)を使っていた。

(東名遺跡の)かご編物の大部分はそれまで全く知られていなかった「新素材」ともいえるムクロジとイヌビワという木のへぎ材で、現在最もよく使われるタケ、ササが全く無いのです。(中略)860点の編みかごの素材試料のうち、半数近くがムクロジの板目のへぎ材です。それにイヌビワの板目へぎ材が11.2%。この両者がかご本体を作っている素材です。(「縄文人のカゴつくり」(6))鈴木三男のようなこの道の第一人者に「新素材」と言わせるほどの素材が、縄文時代のある期間、ある地域で圧倒的に使用されていることはまったく驚きである。実際にこれらの素材でカゴを編んでみると、「ムクロジの方がやや硬く弾力があり、イヌビワは柔らかくて腰がない」(同前)など、編み手にとっては重要な相違があるという。

縄文人たちは素材の相違を深く体感し認識していたのであろうし、周辺の自然界に広く目をやって特徴ある素材を求めて探索していたのであろう。かごの素材が地域によって特色あるものとなり、それがある地域集団の中で相当の期間持続していたことは、縄文人たちの集団としての個性が安定して持続していたことを思わせる。それは彼らが共同で持つ観念世界が安定して維持されており、他の観念集団との交際や交渉が有りえたことを意味する、と考えたい。すると当然、言語の存在もあったであろう、地域集団ごとの異言語が多様に生まれることもあったのか。白人の侵入以前のオーストラリアのアボリジニたちに何百という言語が存在していたように。

『さらにわかった!縄文人の植物利用』(2017歴博フォーラム)で東名遺跡や三内丸山遺跡のかごの復元に実際に携わった高宮紀子は、その苦心の作業について次のように感想を述べている。

かごを作る作業は計画性を伴います。必要に迫られているとはいえ、作りたいという意思がまず存在し、形や素材が決まります。それを実現するため、素材の見合った量をどこで、いつ、どのくらいかけて集めるか、そして材の長さや厚み、幅や編み方、立体の方法などを経験から考える必要があります。それに基づいて材を準備し実際にかごを製作するのですが、その際にも起こる問題を解決しなければなりません。(中略)予想を立てて計画し、その計画を実行する手順や方法を考えだし、最も良い結果に向かって努力し、生活や集団のためでも美的表現は忘れない、そういう人間がいたことを縄文時代のかごは語っています。(前掲書p127)かごの復元作業で、そのかごを数千年前に達者な手つきで作っていた縄文人たちを、如実に身近に実感した人の言葉である。

東京都東村山市の

土器の内側にかごが焦げ付いている状態の資料があります。これは、土器の内側にかごを設置して調理をした、つまり蒸し器だったのでしょう。縄文時代の調理法には「煮る」「焼く」のほかに「石蒸し料理」といわれる集石土坑を使った調理法がありますが、石蒸しではなく土器にかごを設置して蒸す調理法が間違いなくあったことがわかりました。しかも網代編みで非常に目の詰まった編み方をしています。内容物が下の湧いている湯の中に落ちないように、しっかりと目を詰め、今のセイロのような使い方をしていることがわかる資料です。土器に焦げ付いたかごの資料が6点発見されていますので、蒸す調理法は縄文時代後晩期では普通に行われていたと考えてよいでしょう。(前掲書p131 千葉敏朗)土器があるところでは「煮る」調理法はほぼ世界的に普遍的らしいが、「蒸す」調理法は東アジアに特徴的なのだそうである。つぎは石毛直道の『東アジアの食の文化』(平凡社1981)での発言である。

食べ物を蒸すということは、実は東アジアに大変特徴的な調理法であると考えていいかもしれません。たとえば、ヨーロッパの台所には蒸し器というものがない。あるいは、ヨーロッパの家庭料理のつくり方なんか見ても、蒸すという技術は出てこないわけです。東アジアのほかに蒸すという技術がありますのは、私が知っている例ではマグレブ----モロッコ、アルジェリア、チュニジアといった北アフリカの西側の諸国----ここで「クスクス」という食べ物があります。(前掲書p20)下宅部遺跡の発掘例によって縄文人たちが縄文後期には蒸し器を使っていたことは確実であり、それは中国大陸との文化伝播のひとつの証左となる可能性があるが、縄文人たちが独自に発明していた可能性もある。

最近では日本の普通の家はもう蒸し器がなくなった家もありますが、一昔前でしたら、ちょっとした農家の台所へ行ったら大きな蒸籠 がありました。あるいは中国大陸では、どんな家でもまず蒸籠はあるだろうと思われます。(前掲書p22)

工藤雄一郎が同じ前掲書「はじめに」でつぎのように述べていた言葉に、わたしはうたれた。

東名遺跡から出土した網かごの形態や複雑な編み方にみられる装飾的な要素をみて「どうしてこんなにも複雑で素晴らしいかごを8000年前の縄文人が・・・・」と、ついついわれわれは考えてしまいがちです。遠い過去の優れた工芸品を見て驚く心理の裏側には「自分たちの方が優れている」という先入観があるのかもしれません。しかし縄文時代の人びとはわれわれとまったく同じ現代人(ホモ・サピエンス)であることを忘れてはいけません。より美しいものを、そして工芸的に優れたものを生み出そうとする心理は、ホモ・サピエンスが誕生して以降、過去においても現在においても、そして現代社会においても狩猟社会においても変わらないのでしょう。 (前掲書 p2)われわれは、ひとりのホモ・サピエンスとして縄文人も現代人も同じ思惟力を持ち、同じ美に対する感受力を持っていることを忘れがちである。近頃はやりの言いまわしを使えば、われわれは「縄文人差別」に陥っているかもしれない。

2021-12/5