| 目次 | ||||||||||||||

| ||||||||||||||

| 本稿では、和暦の年月日・数えの年齢に和数字を使い、西暦の年月日には算用数字を使っている。(ただし、図の中の月日は、和暦月日も算用数字にしていることがある。) |

このおとど[師尹]、忠平のおとどの五郎、「小一条のおとど」ときこえさせ給めり。御母、九条殿[師輔]に同。大臣のくらひにて三年。左大臣にうつり給事、西宮殿[こうめい]つくしへ下り給う御替わり也。その御事のみだれ[政治的陰謀事件]は、この小一条のおとど[師尹]のいひいで給へるとぞ、よの人きこえし。さてその年も過ぐさず失せ給へることをこそ、申しめりしか[世の人が高明の祟りだと取り沙汰したようでした]。(岩波古典体系本p95)守平親王が東宮となったのは康保四年(967)九月一日で、高明左遷に成功して、安和二年(969)八月十三日冷泉天皇は在位わずか2年で譲位し、守平親王は十一歳で即位して円融天皇となる。左大臣になったばかりの師尹が同年十月十五日に急死する。

なお、小論「今昔物語の人糞を喰う犬」 ここ で扱った慶慈保胤は同時代の人物で、『池亭記』のなかに、源高明の追放直後にその豪邸が火災にあい、高明の帰京後も再建されなかったことを述べている事などに触れた。保胤が侍読として仕えた具平親王・後中書王は、村上天皇の第7皇子で、冷泉・円融の異母兄弟である。村上天皇の崩御以来の数年間で、天皇-公卿会議のリーダー達の死亡が相次ぎ、高明が追放され、顔ぶれがガラリと変わり若手が登場することになる。実頼の没した時点での新リーダーは伊尹・頼忠・兼通・兼家らである。

今のみかど[花山]の御年などもおとなびさせ給ひ、御心掟もいみじう色におはしまして、いつしかとさべき人々の御女[むすめ]をけしきだちの給はす。(岩波古典体系本75『栄花物語 上』p90)われわれは近代の(ヨーロッパ近代の)常識をもって「御心掟もいみじう色におはしまして」を解してしまいがちであるが、性の抑制や羞恥心がまったく異なる中古期の文学であることを思い出す必要がある。しかも、生殖によって血統を継ぐことが最重要な役目である天皇は、“色好み”であることはとても望ましいことなのである。貴族たちも、適当な娘をもっていれば、機会さえあれば競ってさしだす。

花山天皇は、御年十七歳でじゅうぶん大人びていらっしゃって、ご性質もとても色好みで、さっそく然るべき人々の娘をさしだすよう露骨におっしゃる。

諟子(関白太政大臣・頼忠の女)⇒ 婉子(村上帝四男為平の女)⇒ 姫子(兼通三男朝光の女)⇒ シ子(「シ」は、りっしんべんに氏、しし、よしこ)(師輔九男為光の女)古典体系本の「補注」(p484)によると、史実では、シ子 ⇒ 姫子 ⇒ 諟子 ⇒ 婉子 の順が正しいのだという。ともかく、半年ほどの間に、四人がつぎつぎに入内したのであるが、花山がもっとも寵愛したのがシ子である。その話にはいる前に、この四人を系図で確かめておこう。

「かかる事は今も昔もさらに聞えぬ事なり」「久しからぬものなり」など、ききにくく呪ヽしき[のろのろしき]事ども多かり。かかる程にただならずならせ給にけり。(岩波体系本『栄花物語』上、巻第二、p94)懐妊3ヵ月目で里に下ろうと申し出ても、さまざまとどめられ、結局5ヵ月余りになって里へ出ることになった。里の邸で心安くすごすことができると思われ、それまで宮中から出ることができなかったのが、やっと出ることができて、手分けして色々のご祈祷などをなさった。

「このようなご執心ぶりは、昔も今も一向きいたことがない事です」「どうせ永続きしないものだ」などと、聞きにくく呪いがましい事など色々と多かった。そうしているうちに、ご懐妊なさった。

(帝は女御を)せめておぼつかなく恋しく思ひきこえ給ひて、「ただ宵の程」とのみの給はすれど、(大納言・為光は)えおぼし立たぬに、女御もさすがにおぼつかなげに思ひきこえさせ給へれば、大納言殿、ただ一日二日とおぼし立ちて参らせ奉り給。弘徽殿に参らせ給ふとて、御しつらひなどいふ事を、かたへの御方々の口よからぬ人々、「ゆヽしういまいましきこと」と聞ゆ。(同前p95)帝・花山の懇望に負けて、5ヵ月の妊婦である女御・シ子を再び弘徽殿に上げたのであるが、女御は健康なときの「いとざれをかしうおはせし人」とはまるで変わり、やせ細った体で悲観的な嘆きにくれているばかりであった。しかし、帝は弘徽殿に入り浸りになってしまう。

帝は女御をせつに気がかりに恋しがっていらっしゃって、「ほんの宵のうちだけでも会いたい」とおっしゃるが、大納言為光は決心がつかない。シ子女御もさすがに帝にご心配をおかけするのも気がかりなことと思われるので、大納言も、ほんとうに一,二日だけ、と考えて決心し、宮中へ上げることにした。弘徽殿に参らせるとして、部屋の飾りつけなどするのを、同輩の方々につかえる口悪い女房たちは、「不吉な縁起でもないことだ」と噂した。

かくて参らせ給へれば、あはれに嬉しうおぼしめして、夜昼やがて御膳にもつかせ給はで入り臥させ給へり。「あさましう物狂し」とまで内わたりには申あえり。(中略)女御は5ヶ月を越えた妊婦である。愛情を抑えることがなくただひたすらに女御と一体であろうとする花山のあり方は純情無垢であるが、それがゆえに何日も共に臥しているのだとすると、常軌を逸していると言わざるを得ないだろう。純粋な動機を持ちつつ、行為は異常な領域に踏み込んでいってしまっている。つねは正常域にありつつ、ときに異常域に渡っていく。そのあわいにブレーキがかからない。花山のそういうあり方をここにも見ることができる。

いとざれをかしうおはせし人とも覚えず、いみじうしめらせ給て、ただあべい[あるべしの音便形]にもあらぬ嘆きをのみせさせ給へば、上も泣きみ笑ひみ、涙にしづませ給へり。(同前p96)

このようにして女御が弘徽殿にいらしゃると、帝はたいそう嬉しくおもわれて、夜も昼も食事もしないで、弘徽殿に入りっぱなしで共寝している。「あまりにも常軌を逸したことだ」とまで宮中では噂しあった。

女御はたいそうしゃれて美しかった人とも思われず、ひどく陰気で涙がちになられて、ただ生きていることもできそうもないと嘆いていらっしゃるばかりで、帝も泣いたり笑ったりして、涙にしずんでおられた。

内にも外にも、「あないみじ、悲し」とのみおぼし惑ふ程に、はかなう日も過ぎもてゆきて、さべき御佛経の急ぎ[仏の図像や写経のしたくに忙しいこと]につけても御涙乾[ひ]るまなし。内[帝]にもこの御忌の程は、絶えていづれの御方々もつゆもうのぼらせ給はず[夜伽に上がってくることを許さない]。宮の女御[婉子]をばさやうになど聞えさせ給折あれど、「御心地悩し」などの給はせつつ、上らせたまはず。(同前p97)この年の秋に花山院が詠んだ和歌のなかに、弘徽殿の女御を失った悲痛をそのまま表したと考えられるものが、いくつか知られている(岩波体系本『栄花物語』上の補注111が示す今井源衛の研究)。

花山の狂気あるいは狂態は、こういう和歌の高い水準と共存していることを忘れてはならない。このことにこそ花山院の魅力がある、と言うべきである。同年八月十日内裏歌合の花山院御製秋の夜の月に心はあくがれて 雲居に物を思ふころかな

荻の葉における白露珠かとて 袖につヽめどとまらざりけり

秋来れば虫もやものを思ふらむ 声も惜しまず音をも鳴くかな

新千載集所載の花山院御製弘徽殿の女御かくれ侍りにける秋、雁の鳴くを聞かせ給ひて

なべて世の人より物を思へばや 雁の涙の袖につゆけき

世の中正月より心のどかならず、怪しくもののさとしなど繁[しげ]うて、内にも御物忌がちにておはします。又いかなる頃にかあらん、世の中の人いみじく道心起して尼法師になり果てぬとのみ聞ゆ。(同前p98)古典体系本『栄花物語』の補注は「史実を検しても、寛和二年春には怪異の記録が多い」として、虹・蛇・鴿(ハト)・宣陽殿で鳴き声などの記事を挙げている。また、出家の例は資子内親王・藤原暁子(従三位)・藤原邦明(左馬寮権頭)・・・などが上がっているが、四月二十二日には大内記慶慈保胤が出家している(同書p485)。

世の中[宮中ないし貴族社会]は、正月から落ちつかない。怪奇な暗示やお告げの現象が頻繁にあり、天皇も物忌みがちであることが多かった。また、いつ頃からか、世の中の人々がしきりに発心して尼や法師になる話ばかりが聞こえてきた。

「あはれ、弘徽殿いかに罪ふかからん。かかる人はいと罪重くこそあなれ。いかでかの罪を滅ぼさばや」と、おぼし乱るヽ事ども御心のうちにあるべし。(同前p98)この時期、帝は「妻子珍宝及王位」という語句を口癖のように言うようになっていたという。これは「大集経偈」で、下句が「臨命終時不随者」である。“妻子・珍宝・王位などをいくら大事にしても、あの世に持って行けやしない”という意義。

粟田殿[道兼]は、御修業あらばおなじさまにて、いかならん所までも契[ちぎり]申されて、(行方不明になる)その夜も御供せさせ給ひたりけれども、さもなかりけり[契りの通りではなかった]。(岩波体系84『古今著聞集』p375)道兼は花山天皇に、自分もいっしょに御修業にどこまでもついていきます、と約束しておきながら、それどころか、花山退位をきっかけに、みるみる出世していく。最後は関白まで。そして、流行病で急死する。

(花山退位の後)五ヵ月のうちに、正三位中納言までになられにけり。二心おはしまして、たばかりたてまつられたりけるとぞ、世の人は申しける。天徳元年[長徳元年が正しい 995]に、関白になり給ふといへども、ほどなくうせ給にけり。世には七日関白とぞ申しける。(同前p375)『古今著聞集』では道兼はとことんけなされているのだが、興味深いことに、すこしも天皇崇拝の観点を持ちだしてはいない。道兼自身が「妻子珍宝及王位」という教えを持ち出しておきながら、花山との約束を破り、それと正反対に関白まで成り上がったが、天罰てき面で「七日関白」で世の人から笑われた、という嘲笑をぶつけている。

心を動かされることですが、皇位を下りなさった夜、帝が清涼殿の夜の御殿から藤壺の上のお局へ通じる妻戸を出る際、ありあけの月がとても明るかったので、「みなあからさまに見られてしまう。どうしよう」とおっしゃった。 道兼は「そうはいっても、皇位にとどまることは不可能です。神璽・宝剣は、すでに移動させてあります」と、帝をせき立てた。というのは、帝がまだ御殿をお出になる以前に、道兼自身が神璽・宝剣をとって、春宮(懐仁・一条天皇)の御殿に移しておいたので、帝が退位の決心を途中で変更して再び夜の御殿に戻ることがあってはならないと考えていたので、このように申し上げたのだ。この『大鏡』の記事によって、花山天皇の出家は、弘徽殿の女御の死去に傷心を扱いかねている帝の一途さに付け込んだ兼家とその息子たちの周到な計画によるものであることが、はっきりと分かる。一番帝に身近に接近して最終的に帝の剃髪を見届ける道兼が孤立してしまわないように、護衛に名を借りた“九条流一派”の威力を顕示して、帝と道兼を包囲していたのである。『大鏡』でよく知られている五月雨の夜の「肝試し」に登場するのは花山天皇、道隆、道兼、道長であるが、彼らが世代的にも近く親しい関係にあったことが分かる。前掲のように花山即位の年の年齢は、花山(17)、道長(19)、道兼(24)、道隆(32)であった。そういう親しい間柄を利用して、弘徽殿女御を失って悲嘆に沈む花山を出家の気分に誘導するのに、道隆ら兄弟は最適だった。

さやけき月かげをまばゆく思われるている時に、月の面に群雲がかかってすこし暗くなった。それで「わが出家は成就するようだ」とお思いになって、歩き出しなさった際に、弘徽殿の女御からのお手紙の、日頃破り捨てることもしないで目も離さず見ておられたのを思い出して、「ちょっと」といって、取りにお入りになろうとなさった。道兼は「何をお考えでいらっしゃいますか。ただ今を過ごすと、なにか差し障りも出てくるかもしれません」と、うそ泣きまでして、お止めもうしあげたのでした。

土御門から、東にむかって案内してお出しした。安陪晴明の家の前を通り過ぎなさったとき、晴明みずから声をあげて、手をひどく「はたはた」と拍ったようだった。「帝が御退位なさるという天変があったが、すでに退位なさったように見える。宮中へ参って申し上げよう。車の準備をせよ」と。その声を帝もお聞きになったであろう。さぞや、心をうたれなさったことであろう。晴明の声が続いて「ともかく式神一人、内裏へまいれ」と命じたので、目にみえないものが戸を押し開けて、花山院の後ろ姿をみやって、「ただいまこの家の前を通りすぎていかれたようだ」と返答した、とかいう。その家は土御門町口にあったので、帝たちの通り道にあたっていた。

花山寺に到着なさって、帝が剃髪した後で、道兼は「ちょっとお暇をいただいて、父の大臣(兼家)にも自分の剃髪前の姿を最後に今一度見せて、事情をお話ししてから必ず参ります」と言って、立ち去った。

花山院は「自分を欺くたくらみだったのだ」とおっしゃって、お泣きになった。まことに悲しいことであった。つね日頃道兼が、「いっしょに仏の御弟子になりましょう」と約束して、帝の出家を勧め申しあげていた恐ろしさよ。

東三条殿(兼家)は、「もしかして、道兼が帝といっしょに出家してしまうということもあるかもしれない」と危ぶんで、しかるべく思慮深い人々、なんとかいう立派な源氏の武者達を、護衛にひそかに添えていた。京中ではかくれて後をつけさせ、賀茂川の堤辺りからは公然と姿をあらわして護衛していった。寺に入ってからは、道兼が強引に出家を強制される危険性も考えて、一尺ばかりの刀を抜いて威嚇の姿勢で守っていた。 (同前p51~53の意訳)

内のそこらの殿上人・上達部、あやしの[身分いやしい]衛士・壮丁にいたるまで、残る所なく火をともして、到らぬ隈なく求め奉るに、ゆめに[一向に]おはしまさず。太政大臣よりはじめ、諸卿・殿上人残らず参り集りて、壺々[御殿の間の小庭]をさへ見奉るに、いづこにかはおはしまさん。天皇の姿が突然見えなくなってしまう、ということは歴史上そうたびたびあったことではないだろう。関白・太政大臣[花山の場合は頼忠]のついているお飾りのような天皇であっても、そのお飾りとしての意味は重大であったことが、こういう大騒ぎでよく分かる。

あさましういみじうて[気も顛倒し一大事として]、一天下こぞりて、夜のうちに関々固めののしる[各関所を警護しおおさわぎする]。

中納言[義懐]は守宮神[すくじん 外記庁に祀った神]・賢所[かしこどころ 神鏡を祀ってある]の御前にて伏しまろび給て、「わが宝の君はいづくにあからめ[にわかに見失う]せさせ給へるぞや」と、伏しまろび泣き給。

山々寺々に手を分かちて求め奉るに、さらにおはしまさず。女御たち涙を流し給。「あないみじ[なんと大変なことだ]」と思ひ嘆き給程に、夏の夜もはかなく明けて、中納言や惟成の弁など花山に尋ね参りにけり。そこに目もつづらかなる[きょろきょろさせた]小法師にてついゐ[突き居るの音便で、かしこまっている]させたまへるものか。

「あな悲しや、いみじや」とそこに伏しまろびて、中納言も法師になり給ぬ。惟成の弁もなり給ぬ。あさましうゆヽしうあはれに悲し[大層忌まわしく、しみじみと悲しい]とは、これよりほかの事あべきにあらず。花山院が一途に弘徽殿の女御を失った悲しみを受けとめ、「妻子珍宝及王位 臨命終時不随者」を正直に実践しようとしたことが、哀切に思われる。道兼の通俗人としての卑小さが浮彫にされるといってもよい。さきに引用した「新千載集」所載の花山院御製を再掲する。

かの御事ぐさ[くちぐせ]の「妻子珍宝及王位」も、かくおぼしとりたるなりけり[このように出家なさるつもりで心中に悟っておいでになったのであった]と見えさせ給。「さても法師にならせ給はいとよしや[大変ご立派であったことだ]。いかで花山まで道を知らせ給て徒歩より[かちより 歩いて]おはしましけん」と見奉るに、あさましう悲しうあはれにゆヽしくなん見奉りける。『栄花物語』同前p99

なべて世の人より物を思へばや 雁の涙の袖につゆけきさきに述べたように『栄花物語』は、花山天皇が徒歩で花山寺までいったとして、より強く哀切を強めている。

嚴久候御車側、嚴久遣車也、道兼騎馬 向御花山、即以嚴久令剃御頭給とあり、あらかじめ花山寺の嚴久と連絡が取れていて、嚴久の用意していた車で寺まで行ったことになっている。道兼は騎馬であった。寺に着くと、すぐに嚴久が花山天皇の頭を剃ってしまった。あらかじめ嚴久がこの陰謀の重要な締めくくり役として、準備を整えていたことが歴然としている。

嚴久は御車の傍で伺候していた。嚴久が用意した車である。道兼は騎馬であった。花山寺に向かい、即座に嚴久が天皇を剃髪した。

僧嚴久、蔵人左小弁道兼扈従、以左少将道綱献剣璽於東宮、道兼之謀也、権中納言義懐・左中弁惟成、追参花山寺、同以出家とあり、嚴久と道兼が同道したことを述べるだけでなく、花山天皇が夜御殿を出ると同時に、そこから東宮の御所へ剣璽を移動してしまったのは、道綱が実行したことを明らかにしている。

僧嚴久と蔵人左小弁道兼が帝に扈従した。左少将道綱が剣璽を東宮へ献じたが、それは道兼の謀によるものだ。権中納言義懐と左中弁惟成が花山寺に追参し、帝と同じく出家した。

花山退位直後の除目に道兼が陰謀の功労者として、蔵人頭となったことは前述したが、小右記(七月十六日条史料通覧本)によれば、しかし、兼家の政権は長続きせず、彼が病没する正暦元年(990)までの四年間で終わり、長子・道隆に政権を譲るが、『大鏡』によると弟・道兼はこれをひどく憎んだという。陰謀に荷担しなかった兄が政権を取ることに不満があったのか。(寛和二年(986)七月十六日)坊官の除目有り云々、此の次に、蔵人頭左少弁道兼を以て右中将に任ず云々、中納言道隆中将一門任ずるを停む云々とあって、道隆一門のみは、この度の栄進には外されたものらしい。あるいは道隆は、この陰謀に反対だったのであろうか。(前掲書p127)

殿は、薄色の御直衣、萌黄の織物の指貫、紅の御衣ども、御紐さして[直衣の襟元の紐を留めて]、廂の柱にうしろをあてて、こなた向きにおはします。めでたき御有様を、うちゑみつつ、例のたはぶれごとせさせ給ふ。淑景舎[しげいさ]のいとうつくしげに、絵にかいたるやうにてゐさせ給へるに、宮[定子]はいとやすらかに、いますこしおとなびさせ給へる、御けしき[顔の色艶]のくれなゐの御衣にひかりあはせ給へる、たぐひはいかでかと見えさせ給ふ。「例のたはぶれごとせさせ給ふ」は、いつもの冗談を言って皆を笑わせているというぐらい。そのうち、食事が運ばれてきて、清少納言たちを隔てていた屏風がかたづけられる。女房達は、御簾や几帳の蔭からうかがうのだが、衣の裾や裳などはみな御簾の外に押し出されて、道隆から丸見えになってしまう。

殿、端の方より御覧じいだして、「あれ、誰そや。かの御簾の間より見ゆるは」ととがめさせ給ふに、「少納言がものゆかしがりて侍るならん」と申させ給へば、「あなはづかし、かれ[清少納言]はふるき得意を[古いなじみなのに]。いとにくさげなるむすめども持たりともこそ見侍れ」などのたもふ、御けしきいとしたり顔なり。(岩波古典体系19『枕草子 紫式部日記』「104段」p162)考証によると、この『枕草子』の記事は長徳元年(995)二月のことで、道隆はその四月十日に死亡する(上掲『枕草子 紫式部日記』の補注90,p345)。大酒飲みだった道隆は、糖尿病だったらしいが、「淑景舎」の巻の道隆は生き生きとしており、2ヶ月後に死ぬ人とはみえない。この時期は流行の疫病(疱瘡説がある)のために、多くの貴族が死んでいる記事があり、道隆も持病の糖尿病に加えて疫病にかかっていたのかも知れない。死を前にして道隆は後継の関白として嫡男の伊周(内大臣 これちか)を望んだがそれは容れられず、道兼が関白となる。それは道隆死亡後の長徳元年(995)四月二十七日のことである。

道隆さまは、端の方から見とがめなさって、「あれ、だれだ。あそこの御簾の間からみてるのは」とおとがめなさる。「清少納言が見たがってるんだろう」とおっしゃる。「なんと恥ずかしい、彼女は古いなじみだというのに。たいそう醜い娘たちを持っていることと思って見てるんだろう」などおっしゃるのは、とても得意そうなご様子だ。

去夜左大将[藤原済時]薨、年五十五。去今日間四位五位多卒。関白葬送云々。このように、宮中の高官も含めた多数の貴族たちがバタバタと死んでいく慌ただしい状況であった。平民の死者はいうまでもなく数え切れないものであったであろう。

昨夜、左大将・藤原済時が薨じた。享年五十五歳であった。昨日今日の間に、四位・五位の者多数が死んだ。関白道隆の葬送のこと。

粟田殿[道兼]、花山院すかしおろしたてまつり、左右衛門督[嫡男・兼隆]、小一条院[敦明親王]すかしおろしたてまつり給へり。みかど・春宮の御あたりちかづかでありぬべきぞうといふ事のいできにしぞ、いと希有に侍きな。(同前p201)敦明親王というのは、三条天皇の第一皇子で、後一条天皇の東宮となっていた(母親は済時女で、済時は左大臣藤原師尹の次男)。後一条のあとは敦良(のちの後朱雀)に即位してもらいたい道長の圧力を受けて、敦明は東宮を辞退することになる。後一条も後朱雀も道長の孫だからである。他に資料はないらしいが、この東宮辞退劇に兼隆が動いたとして『大鏡』は道兼-兼隆一族をからかっているのである。

道兼が花山院を欺して退位させたように、息子の兼隆が敦明親王を欺して後一条天皇の東宮であったのを辞退させた。それで、この家筋には帝・東宮はちかづかないほうがいいという噂が立ったが、まったく珍しいことでした。

花山院をばわれこそすかしおろしたてまつりたれ、されば、関白をもゆづらせ給ふべきなり。(同前p202)こうして、道兼は関白となって幾日もたたないうちに死んでしまう。それで「七日関白」といわれたということは、既述した。

この熊野入山に就いては、明徳四年(1393)に作られた粉河寺縁起(花山法皇御幸第六)にも惟成はすでに永祚元年(990)に死去しているので、この資料「粉河寺縁起」の信頼性はだいぶ落ちることはあきらか(なお「粉河寺縁起」は岩波「日本思想体系20」『寺社縁起』p46~47)。今井源衛はほかにも資料を示し、同書巻末の「略年表」では、正暦三年(992)に「春ゴロ熊野入山」と記している(p288)。そして、花山院は同年の七月までには帰京しているという(p111辺りの考証)。つまり、花山院の熊野修行は「三年千日の参籠」などと伝説化されているが、実際には、数ヶ月間の参詣であったという。(花山院の熊野修行は、西行が「山家集」に詳細に取りあげていることもあり、伝説化している。この事については、後に別に扱いたい。)正暦二年(991)の冬熊野山より御下向の次に、当寺に御参詣あり、扈従の人は、入道民部卿能俊、入道左大弁惟成、三井寺元清阿闍梨なり。法皇は笈を懸て入おはします。とあり、(以下略 前掲書p106)

『大鏡』第三巻「伊尹」の「験くらべ」の話は有名なので、それを参照しておこう。熊野の「中堂」で寛和皇帝[花山院](略)回都在花山寺、闢密学受潅頂者多矣帰京早々は、歴年山林斗そう[手偏に數]を積んだいみじき験者としての名声も高かった頃で、授業を乞ふ者も多かったであろう。(前掲書p152)

花山院は都にもどり花山寺に在った。密教の学を身に付け潅頂を受けるものが多かった。

かかるほどに、御験いみじう付かせ給ひて、中堂に登らせたまへる夜、験くらべしけるを、試みんとおぼしめして、御心のうちに念じおはしましければ、護法付きたる法師、おはします御屏風のつらにひきつけられて、ふつと動きもせず、あまり久しくなれば、今はとて許させ給ふおりぞ、(はじめに護法を)付けつる僧どものがり踊りいぬるを、「はやう(なるほど)院の御護法のひきとるにこそありけれ」と、人々あはれに見奉る。『大鏡』は天皇を「国王」と崇めてその権威を輝かすことで、道長の〈王権〉を荘厳し偉大たらしめようとするイデオロギーに貫かれているから、こういう論法になるのは仕方がない。花山院の験力が神秘化され山岳修行が伝説化されたのは、平安末のことであろう。たとえば『大鏡』の成立は花山院の頃から1世紀後の、白河院政期といわれる。

それさることに侍り。験もしな(身分)によることなれば、いみじき行い人(修行者)なりとも、いかでかなずらひ(比較)申さん。前生の御戒力に、又国王の位を捨て給へる出家の御功徳、かぎりなき御ことにこそ、おはしらすらめ。(岩波古典体系本『大鏡』p148)

熊野の中堂の「僧ども」が護法童子(不動明王に付き従う童子)を「法師」に付けたのに対して、花山院は念じてその法師を屏風に引きつけて動かなくさせた。念を解くと法師は踊るようにして「僧ども」の方へ退いた。そもそも花山院は、前生の戒行の果報として国王になったに、その国王を自ら降りたのだから、有り余る法力は限りを知らない。

かヽる程に花山院、東の院の九の御方にあからさまにおはしましける程に、やがて院の御乳母の女中務といひて、明け暮れご覧ぜし中に、何ともおぼし御覧ぜざりける、いかなる御様にかありけん、これを召して御足など打たせさせ給ける程に、むつまじうならせ給て、おぼし移りて(愛情が移って)、寺へも帰らせ給はで、つくづくと日頃を過ぐさせ給。しかも花山院は、自分の弟の弾正宮・為尊親王に九の御方を紹介し、通わせている。

九の御方、我が見奉らせ給をばさるものにて(当然いとわしいが)、世に自から漏り聞ゆる事を、わりなうかたはらいたくおぼされけり。(中略)かヽる程に中務が女、若狭守祐忠[すけただ]と言ひけるが生ませたりけるも召し出でて使わせ給ほどに、親子ながらたヾならずなりて、けしからぬ事どもありけり。(前掲書p134)

さすがに甘へいたくやおぼされけん[気まま過ぎるとお思いになられたのか]、我が御はらからの弾正宮を語らひきこえさせ給て、この九の御方に婿どりきこえさせ給ふ。「悪しからぬ事なり」とて、宮おはし通はせ給ふ。(同p135)このあと、『栄華物語』は花山院と弾正宮が東院で出会って軽口を言いあっているところなどを示している。東院における3人の女を相手にした放縦な生活に弟を引き入れるところについても、この話は“近しさ”の催淫効果をねらって語られているように感じられる。

女君たち今三ところ一つ御腹におはするを、三の御方をば寝殿の上[御方]と聞こえて、又なうかしづききこえ給ふ[またとなく大切にし申し上げておられた]。四・五の御方がたもおはすれども、この女御[故 シ子]と寝殿の御方とをのみぞ、いみじきものに思ひきこえ給ける。「女子は容貌を思ふなり」と宣はせけるは、四・五の御方いかにぞ推し量られける。(前掲書p134)『栄華物語』は“女語り”らしく、遠慮なく露骨に美醜を述べたてている。

花山院この四君の御許に御文など奉り給、けしきだたせ給けれど[態度にあらわしてお迫りなさった]、[四君は]けしからぬ事とてきき入れ給はざりければ、たびたび御みづからおはしましつつ、今めかしう[華やかに]もてなさせ給ひける事を、内大臣殿[伊周]は、『栄華物語』は伊周側の誤解にもとづく恋のさや当て事件だとしているのだが、花山院のことだから三君、四君の両方を掛けていたかも知れず、真相は分からない。この事件を通して伊周側は悪者役を振り当てられており、道長の競合相手がこの事件で失脚して、競争相手としては完全に消滅することになる。そういう話にするために『栄華物語』は、花山院を“恋の誤解”の犠牲者にしておきたかったのであろう。

「よも四君にはあらじ、この三君の事ならん」

と推し量りおぼいて、わが御はらからの中納言[隆家]に

「この事こそ安からず覚ゆれ。いかがすべき」

と聞え給へば

「いで、ただ己にあづけ給へれ。いと安きこと」(前掲書p156)

「いで、ただ己にあづけ給へれ。いと安きこと」『栄華物語』は院に対して矢を射かけるという表現自体をはばかって、「とかくし給ひければ」とぼやかして婉曲に暗示しているのである。隆家は手勢のもの数名を引き連れて、鷹司殿から月の下、帰って行く花山院に矢を射かけ、矢は袖を貫いたのである。

とて、さるべき人二三人具し給ひて、この院の、鷹司殿より月いと明きに御馬にて帰らせ給けるを、「威しきこえん」とおぼし掟てけるものは[院を威し申し上げようと計画したのだが、その結果]、弓矢といふものしてとかくし給ひければ、御衣[おんぞ]の袖より矢は通りにけり。

隆家ノワカク、イカウキヤウナル人ニテ[厳く軽なる人]、ウカガヒテ弓矢ヲモチテ射マイラセタリケレバ、御衣ノ袖ヲツヒヂニイツケタリケリ[築地に射付けた]。(古典体系本p172)と述べている。今井源衛によると奉射の事実を明確に記載した記録類は存在しないそうだが、下で見るように、「小右記」などによっても「院が射られたかどうかは分からないが、院と伊周らとの間にかなり物騒な乱闘があったことは察せられる」(前掲書p131)。

これを公[一条天皇]にも殿[道長]にも、いとよう申させ給ひつべけれど、事ざまのもとよりよからぬ事の起りなれば、恥しうおぼされて、「この事散ちらさじ、後代の恥なり」と忍ばせ給ひけれど、殿にも公にも聞こしめして、おほかたこの頃の人の口に入りたる事はこれになんありける。(前掲書p156)「恋のさや当て事件」というのは『栄華物語』の扱いで、実相がどうであったかは別問題である。伊周は内大臣(右大臣・道長がトップで、その次の地位にある)という重要な地位にある政治家であるので、自分の恋人・三君を花山法皇が奪おうとしていると誤解して法皇を襲撃するという戯画には、どうもそぐわない感じがする。襲撃を引き受けた隆家も中納言という地位にある。ただし、『愚管抄』も言うように、彼らは若かった、伊周(二十三歳)、隆家(十八歳)。年齢にそぐわない出世をしてしまった(させてしまった)と言えばそれまでだが、事件には別の裏があったのかもしれない。この事件を一条天皇や道長に訴えることはたやすいことだったが、法皇が女の許に通うという外聞よくないことから起こったことなので、恥ずかしく思い、外に漏らさぬようにしようと忍んでいらっしゃったが、道長や天皇に知られ、ついには世間の大評判になってしまった。

今夜華山法皇密幸故太政大臣恒徳公[為光]家之間、内大臣[伊周]並中納言隆家従人等、奉射法皇御在所となっている。『栄華物語』や『愚管抄』との重大な違いは、馬に乗って帰る途中の花山院に射かけた、というのではなく、花山院が密会している建物に向かって弓を射た、としていることである。これなら、“威嚇”目的であって、花山院暗殺が目的ではないと思える。

今夜、花山法皇は密かに故太政大臣・孝徳公(為光)の家に幸したが、その際に、内大臣(伊周)と中納言・隆家の従人らが、法皇の御在所に弓を射奉った。

右府[道長]消息云、花山法皇・内大臣・中納言隆家相遇故一条太政大臣家[為光]、有闘乱之事、御童子二人殺害、取首持去云々、ほぼ同じ情報が、『百錬抄』(作者未詳、13世紀成立。記録類の抜粋)でも確かめられる。

右府(道長)情報では、花山法皇と内大臣(伊周)と中納言・隆家が故一条太政大臣(為光)家でたまたま出逢った。乱闘があり、法皇の童子二人が殺害され、首を持ち去られた

(長徳二年)正月十六日、内大臣・権中納言隆家於恒徳公一条第、奉射華山院子細見栄華物語、御童子二人被殺害、取首持去云々、

(長徳二年)正月十六日、内大臣(伊周)と権中納言・隆家が恒徳公(為光)の一条第で花山院を射奉り(子細は栄華物語で見ることができる)、御童子二人を殺害し、首を持ち去った。

上引の『野略抄』の出ている『小右記』も、『百錬抄』もネット上で見ることができる。「童子」と書いているからといって必ずしも子供であることを意味しない。「童姿」の男である可能性が強い。後に見るように、花山院の周りには常に悪僧などの無頼の徒がついていて、「取り巻き」を形成していたようである。 その中には、修験崩れの者たちも交じっていたであろう。

『小右記』は東京大学の「史料編纂所」のこの画面の最下段の「データベース選択画面」をクリックして入る。次の画面の「古記録フルテキストDB」で「右府消息」などと入れてみればよい。『御堂関白記』も同時に検索していることが分かる。この全文検索はとてもすぐれている。

「菅文庫」の『百錬抄』の該当個所は、ここの10ファイルのなかの最後 00170020。こちらは、画面が見やすいです。

ついでに、『尊卑分脈』は国会図書館の「近代デジタルライブラリー」で公開している。ここの検索窓に「尊卑分脈」と入力する。使い方は「第13冊 索引」から人名を調べるか、あらかじめ、ある程度の下調べをしておいて、どの分冊に該当者が記載されているか、見当を付ける。

たとえば、「伊周」の場合は、藤原北家-道隆流だろうと見当を付けて、第2冊の道隆公流略系、道隆公流本系などを見る、など。画像がきれいでなく、探しにくいですが、図書館へ出かけてしらべる時間がないときに使えます。

(五日 丙子、)□尉致光[源 むねみつ]兄弟等宅、有隠居精兵之聴、遣廷尉可令捜檢[正しくは檢が、手偏]、雖云五位以上宅、不奏事由直以可捜檢、又自余疑所々可捜檢、件事似有事(疑)、董宣[菅原 ただのぶ]朝臣者内大臣[藤原伊周]家司也、致光又在彼宅□也、内府多養兵云々、承仰退出、詣右府[道長]、即帰□仰権佐孝道[源]朝臣及検非違使等、入夜廷尉等帰家来云、捜檢董宣宅、董宣朝臣向故入道三位((源)清延)、葬送所、但捜檢彼宅、有八人者、(弓・箭二腰)、即捕得者、参内可令奏聞之由仰了、又捜檢致光、無致光、隣保云、召使未来之前、七八人兵逃去已了者、件所々佐以下皆悉馳向、事頗可驚、多是依京内不静所被行歟、京内及山々日々可捜檢之由、仰官人等了、(□は不明字)なお、「山々京内」というのは、大がかりな大捜索を京内外に展開するときの常套語らしく、同年五月二日「盗人捜事」にも使われている。

長徳二年(996)二月五日、・・・致光およびその兄弟らの宅、精兵を隠して蓄えているという情報があり、廷尉らを捜索に向かわせた。五位以上の宅であっても、事由を奏せず直に捜索すべし、また、それ以外の疑わしい所々も、疑のありそうな事柄も、捜索すべし。

菅原董宣朝臣は内大臣・藤原伊周の家司である、致光もまたその宅にいるようである。内府(伊周)は多くの兵を養っている云々。仰せを承って退出し、右府(道長)に寄った。すぐ帰宅し、権佐[ごんのすけ]・源孝道朝臣および検非違使らに指示を出した。夜に入り廷尉ら帰り来たったら、董宣宅を捜索するように云え、と。

董宣朝臣は故入道三位・源清延の葬儀に行っていたが、彼の宅を捜索した。弓箭をたずさえた者八名がおり、ただちに捕らえた。参内し奏聞すべき由、指示した。また、致光宅を捜索したが、致光はいなかった。隣保の者が云うには、捜索の者が来る前に、七八人の兵が逃げ去った。そこへ佐以下皆が馳せ向かった。事はたいへん驚くべきである、多くの者は京内の静かでないところへ行ったか。京内および山々を日にちをかけて捜索すべきの由、官人らに指示した。

二月五日内大臣家司董宣并同家人右兵衛尉致光宅養2置兵衛佐1廷尉令レ追2捕之1則捕得参内督-佐-尉-志[かみ-すけ-じょう-さかん]の位階を思い出して欲しい。「右兵衛尉致光の宅に兵衛佐を養い置いていた」というのはどういうことなのか(「交番の中に、警察署を勝手につくって置いた」というようなことになろうか?)。

二月五日、内大臣・伊周の家司・董宣ならびに家人・右兵衛尉致光の宅に兵衛佐を置き養っていた。廷尉をもって之を追捕し捕え得て、参内した。

早朝参女院、謁右大臣、院御悩昨日極重、被停院号・年爵年官等事之由、昨夜被奏聞了、又云、或人呪詛云々、人々厭物自寝殿板敷下掘出云々。東三条院・詮子は国母として権力を発揮し、弟・道長を有利に導いた人物。彼女の歿年は長保三年(1002)であるから、この時点からまだ六年後のことである。

早朝に女院(詮子)に参り、右大臣(道長)に謁した。女院の昨日の御悩は極めて重く、院号や年爵年官も停止したいとの意向なので、昨夜(一条天皇へ)奏聞なさったということだった。また右大臣が云われるのに、或る人が女院を呪詛しているとのことで、人々は寝殿の板敷きの下から「厭物 おんぶつ」を掘り出したということだった。

(長徳元年八月)十日咒2咀右大臣1之陰陽師法師在2高二位法師(高階成忠)家1事之躰似2内府所為1者記事はこれだけですべてであるので、事情はよく呑み込めないが、高島成忠は伊周の生母・貴子の父、すなわち伊周の外祖父である(伊周の父は、むろん、中関白・道隆)。その成忠の家に「陰陽師法師」が居て、右大臣(道長)の呪詛を行っていたことが判明した。どうやら、その首謀者は内大臣・伊周らしい、というのである。

長徳元年(995)八月十日、右大臣(道長)を呪詛する陰陽師法師が、高二位法師(高階成忠)の家にいた。ことがらの様子からすると、内府(伊周)の企てのようである。

凡そ蠱毒を造畜し(謂はく、造り合はせて蠱に成して、人を害するに堪へたるをいふ)および教令[きょうりょう 勧めそそのかす]せらば、絞。造畜の者の同居の家口[けく]は、情知らずと雖も、遠流。「陰陽師」は律令当初は、大陸伝来の技術「方技」(天文・地相・暦作成など)を担当する陰陽寮の役人であった。 平安時代にはいり御霊信仰が盛んになるとそれに応えるために陰陽道が宗教化し、陰陽師は方違え・物忌などの貴族たちの日常生活の指針を与えるほど生活に密着した存在となった。

凡そ憎み悪むところ有りて、厭魅を造り、及び符書呪詛を造りて、以て人を殺さむとせらむは、各謀殺を以て論して[謀殺行為として論じて]二等減ぜよ。(『律令』(日本思想体系3)岩波書店1976 p95~97)

仰配流宣命事 射花山法皇事、呪詛女院事、私行大元法師事等也、「配流宣命」では、罪状が3つ挙げてあって、(1)花山法皇を射たこと、(2)女院・詮子を呪詛したこと、(3)私に 大元法[だいげんのほう]を行ったこと。

大元帥法[だいげんのほう]:正月八日から十四日まで七日間、治部省で大元帥明王を本尊として行う大法会。天子の衣裳を箱に入れ、緋の綱で結び、檀上に送って修法する。臣下の行うことは禁ぜられていた秘法。(古典体系本『栄華物語』p157の頭注)「関を固める勅符」が出されたことを述べた後、『小右記』には、太宰府と出雲国へ護送する担当者の官名と名前がながながと列記されている。

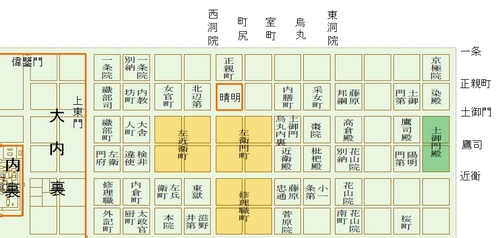

允亮朝臣向権帥家[藤原伊周]、中宮[藤原定子]御在所也、謂二条北宮、使等入自東門、無陣門也、経寝殿北就西対、帥住居也、仰勅語、而申重病由、忽難赴向配所之由、差忠宗令申、無許可、早載車可赴之由重有仰事先に使った地図を、ここに再掲する。

允亮(ただすけ)朝臣は権帥(前内大臣・伊周)の家に向かった。中宮(定子)の御在所で、いわゆる二条北宮である。使者が無陣(警備のない)の東門から入り、寝殿北を経て、西対の権帥の住居へ行き、勅語を伝えた。「重病で、すぐに配所へ赴くことは難しい」とのことだった。忠宗をつかわして「それは許されない、早く車に乗るように」と重ねて伝えた。

中宮与権帥相携不離給、仍不能追下之由、再三令奏之、京内上下挙首乱入后宮中、凡見物濫吹無極、彼宮内之人悲泣連声、聴者拭涙、「東門は無陣の門」であるということであったが、これは、警備の者がいない門ということであろう。だれでも通行可能だということで、「京内上下挙首乱入」ということができる状況であった。また、この内大臣邸は今は后宮であるのだが、「上下乱入」を咎めたり制止する者がだれもいないようである。そのこと自体とても興味深いが(おそらく平安京はこのようにごくオープンな状況であった)、ここでは、内乱が疑われるような大罪人・元内大臣邸が、いかにも無防備で無警戒であることが重要である。

中宮(定子)と権帥(伊周)は手を握りあって離れようとしない。よって配流地へ追下すことはとてもできないと、再三報告が上がってきた。京内の上下庶民は、中宮の二条第へ物見高く乱入し、およそ見物の大騒ぎの様子は極まりない。邸の中からは悲しみの泣き声がつらなり、それを耳にする人々はみは涙をぬぐっていた。

中宮権大夫(源)扶義談云、昨日后宮乗給扶義車、懸下簾、其後使官人等参上御所、捜檢夜大殿及疑所々、放組入・板敷等、皆実檢云々、奉為后無限之大恥也、又云、后昨日出家給云々、事頗似實者、五日の記事には、さらに、生々しい詳細がある。

いつも中宮に付いている中宮権大夫・源扶義が語ったことだが、昨日は中宮は扶義の車に御簾を下ろして乗り、その後に担当官が御所に入っていった。夜の大殿(寝室のある場所)や疑わしいところを、組入天井や板敷きを開け放って、みな実際に調べた、という。后に対して無限の大恥をかかせ奉ったことになる。また、后は昨日出家なさったというが、どうも本当のことらしい。

朔日依宣旨、官人及宮司等破皇后夜御殿扉、扉太厚不能忽破、仍突破戸腋壁板令開扉、女人悲泣連声、皇后者奉載車、捜於夜御殿内、后母敢無隠忍、見者歎悲、わざわざ「宣旨に依って」と断っている。つまり、この捜索は形式的には一条天皇の意思として行われた、という形をとった。しかし、検非違使らの現場の者たち(その最前線では、放免も働いていた)がどのようにふるまうかまで、規定してあるわけではあるまい。現場の責任者の裁量に任されるところが必ずあり、そういう中間段階の責任者は道長のような最高権力者の意向を推し量りつつ活動していただろう。『栄華物語』は、この場面を、次のように詳しく書いている。「えもいわぬ人」とは、言葉にできない人の意で下部=放免のことである。

一日は宣旨によって、官人および宮司らが皇后の夜御殿[よるのおとど]の扉を破ろうとした。扉は太く厚く、すぐには破れなかったので、脇の壁板を突破して開扉させた。女人の悲泣の声が連なっていた。皇后は車にお載せしておいて、夜御殿の内を捜索したが、后の母(高階貴子)は敢えて姿を隠忍なさらなかったので、見る者はみな悲しみ歎いた。

さても中納言[隆家]は在る気配しはべり、帥[伊周]はすべて候はぬ由を奏せさすれば、「あさましき事なり。宮を[「帥を」の誤か]さるべう隠し奉りて[伊周様を上手に隠して差し上げて]、塗籠をあけて組入の上などをも見よ。」とある宣旨しきりにそふ。「御塗籠あけさせ給はむ。宮[中宮]去りおはしませ」と、検非違使申せば、今はずちなしとて、さるべく几帳などたてて、あさはかなる様にておはしまさせて[ほんの仮初めの奥深くない様でいらっしゃって]、この検非違使共のみにあらず、えもいわぬ人して、この塗籠をわりののしる音も、ゆヽしうあさましう心憂し。「さば世中はかく有わざにこそ有けれ[さても人生はこのようにあさましいものであった]」と、目もくれ心もまどひて、涙だに出でこず。(中略)このあやしのもの共の入り乱れて、しえたる気色[手柄顔の様子]どもぞあさましういみじき。(前掲『栄華物語』の巻第五「浦々の別」p166~167)塗籠を壊して中を見たり、天井裏を捜したりするのには、放免らが動員されていたことがわかる。そういう意味で『栄華物語』の露骨な書きぶりは貴重である。この個所だけでなく「えもいわぬ人」はときどき出てくる。